HOME > What's New!「ミニ展示コーナー」 > 2013年度「特別資料コーナー」

2013年度「特別資料コーナー」

明治の横浜・雪景色

展示期間:2013年12月4日(水)〜12月27日(金)

展示場所:横浜開港資料館新館2階特別資料コーナー

いよいよ寒い冬の季節の到来です。横浜開港資料館の12月の特別資料コーナーは、横浜を写した明治時代の古写真や絵葉書の中から、冬の横浜、とくに雪景色を写した数点を紹介します。

宣教医J.C. ヘボンの息子サムエル D. ヘップバーン旧蔵アルバム

会期:2013年10月1日(火)〜2013年12月1日(日)

場所:新館2階特別資料コーナー

サムエル・ヘップバーン(Samuel D. Hepburn 1844〜1922)は、ヘボン夫妻の二男にあたる。長男と三人の弟が早世したため、サムエルはヘボン夫妻のただ一人残された子どもであった。アモイで生まれたサムエルは、米国で育ち、1865(慶応元)年に来日し、仕事を引退して帰国するまで45年間を日本で過ごした。当館では、サムエル・ヘップバーン旧蔵の写真アルバムを一冊保管している(横浜プロテスタント史研究会寄託)。傷みが激しく、また写真もいくつか失われているが、サムエルが横浜で暮らした山手238番の家の写真や、大阪や奈良への旅行の際に撮影した写真など、1890年代後半から1910年頃までの写真が収められている。父ヘボンに比して語られることの少ないサムエルであるが、居留地の面影を残す貴重な写真が収録されたサムエルのアルバムを是非ご覧いただきたい。

横浜音祭り2013参加プログラム

横浜華僑のピアノ製造−幻の李ピアノと周ピアノをたずねて−

△PDFファイル(1.8MB) |

1859年の開港以来、横浜は西洋の音楽や楽器が日本に入ってくる窓口であり、明治から大正にかけては、オルガンとピアノの製造拠点でした。その担い手は欧米系の人びととともに中国人であり、彼らがもたらした洋楽器製造の技術が日本人に伝わっていきました。「横浜音祭り2013」の参加プログラムとして、当館では横浜華僑が生んだ周ピアノS.Chew Pianoと李ピアノT.A.Lee Pianoの足跡を、パネルと数点の関係資料で紹介します。

- 会場横浜開港資料館・旧館記念室

- 期間平成25年9月20日(金)〜10月14日(月)

※原則として月曜は休館、ただし、祝日にあたる9月23日と10月14日の月曜は臨時に開館、9月24日の火曜日は臨時に休館 - 時間午前9時30分〜午後5時まで

- 観覧料無料

- 主催横浜開港資料館(公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団)

- 共催横浜アーツフェスティバル実行委員会

- パネル内容

1 横浜のオルガンとピアノ製造

2 周ピアノの歩み

3 李ピアノの歩み - 主な展示資料

T.A.Lee ピアノ、Nishikawa & Sonsオルガン、周ピアノ関係資料

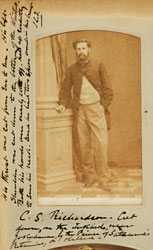

生麦事件の犠牲者、リチャードソンの写真、発見!

会期:2013年9月14日(土)〜2013年9月29日(日)

場所:横浜開港資料館常設展示室2の特別資料コーナー他

協力:横浜カントリー&アスレティッククラブ(YC&AC)

151年前の1862年9月14日(文久2年8月21日)、貿易都市としての歩みを始めたばかりの横浜の近郊、生麦村(現横浜市鶴見区)で、イギリス人たちが薩摩藩一行に殺傷される事件がおき、リチャードソンという人物が殺害されました。生麦事件です。事件は大きな外交問題となり、ついに翌1863年8月、イギリスと薩摩藩の間で戦端が開かれました(薩英戦争)。事件をきっかけに幕末日本の外交は大きく動いていきました。

150年目の昨年、当館ではイギリスで発見された犠牲者リチャードソンの書簡等の遺品を展示で公開しましたが、家族に送ったはずの生前の写真は発見されませんでした。

ところが今年ついにアメリカで見つかりました。当時、横浜にいたイギリス(スコットランド)人商人、J.C.フレイザーの写真帳に収められていたものです。

このオリジナル写真を横浜カントリー&アスレティッククラブ(YC&AC)のご協力をえて本邦で初めて一般公開します。

居留外国人の残した震災記録

会期:2013年9月1日(日)〜9月13日(金)

場所:横浜開港資料館常設展示室2/特別資料コーナー

1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災は、日本人だけでなく、横浜に住んでいた多くの外国人たちも困難の渦の中に巻き込んでいきました。そうした人々の行動を共立女学校の校長であったクララ・D・ルーミスやドットウェル商会の日本総支配人であったO.M.プールの記録から読み解くことができます。横浜の居留外国人たちは震災という大きな困難を乗り越えつつ、それぞれの場所で新しい道を歩み始めました。

今回の特別資料コーナーでは、ルーミスやプールの残した記録(文書・写真)から地震発生以後の横浜の外国人社会の一端をご紹介します。

横浜の山車

会期:2013年8月1日(木)〜8月31日(土)

場所:横浜開港資料館常設展示室2/特別資料コーナー

明治3(1870)年4月14日、伊勢山皇太神宮が、新興のまち横浜の総鎮守として遷座されました。その際、貿易商人らによってつくられた「本町の山車」4台は、台座に人形を置く江戸型の山車で、その高さは7〜8メートルにおよぶ巨大なものでした。吉田新田の鎮守である日枝神社(お三の宮)の山車も、関外の市街地化にともなってつくられた江戸型の山車で、当時の写真や絵はがきのなかに確認できます。

関東大震災で失われた、横浜の山車の姿を、当時の資料のなかにうかがいます。

戸塚の子どもたちと絵雑誌

会期:2013年7月2日(火)〜7月31日(水)

場所:横浜開港資料館常設展示室2/特別資料コーナー

江戸時代から、戸塚で代々医院を開業してきた伊藤亨(とおる)家には、古文書をはじめとする資料が伝わっており、一部は横浜開港資料館に寄託されています。そのなかには、絵雑誌が含まれています。多色刷りの絵雑誌は、印刷技術が発達した明治時代の終わり頃から、大阪や東京で幼児向けに発行されるようになりました。人気の高かった『幼年画報』が、戸塚でも購読されていたことがわかります。また、明治時代のアルバムには、アコーディオンを手にする少女や小菅ヶ谷(現在栄区)の太鼓隊など、楽器に親しむ写真が見られます。ここでは、絵雑誌とともに、ちょっとハイカラな明治時代の子どもたちの姿を紹介します。

◇主な展示資料(伊東亨家所蔵・『幼年画報』は当館保管)

- 明治時代のアルバムから

乳母車と自転車/アコーディオンと少女/小菅ヶ谷太鼓隊 - 杉浦非水絵『幼年画報』4巻14号表紙 明治42(1909)年11月

- 尾竹竹坡絵「ローマ字(ラ行)」 『幼年画報』4巻14号 明治42年11月

- 巌谷小波文・宮川春汀絵「よっちゃんよい子」 『幼年画報』6巻12号 明治44(1911)年9月

- 山中古洞絵「風俗」 『幼年画報』6巻16号 明治44年11月

広瀬始親(ひろせもとちか)写真展 横浜ノスタルジア 昭和30年頃の街角 −追悼篇−

会期:2013年6月1日(土)〜2013年7月7日(日)

場所:横浜開港資料館旧館記念ホール(入場無料)

本年2月11日、広瀬始親氏が97歳で永眠されました。広瀬氏は昭和30年頃の横浜を撮影された3万コマ近くのフィルムを横浜開港資料館に寄贈されました。当館では、企画展「横浜ノスタルジア 昭和30年頃の街角」などで、写真をご紹介してまいりましたが、横浜の街と人びとを温かいまなざしでとらえた写真は、大きな反響を呼びました。また、広瀬氏は撮影されたほとんどの写真について、その撮影場所、撮影年月日を記録されており、戦後の横浜の軌跡を示す、歴史資料としての価値が高いことも特筆されます。

このたび、広瀬氏のご冥福をお祈りするとともに、これまでの感謝の気持ちをこめて、「広瀬始親写真展 横浜ノスタルジア・昭和30年頃の街角 追悼篇」を開催いたします。

*会場では2007年4月に撮影した、写真について語る広瀬始親氏のインタビュー映像も流します。

残されたペリーの贈り物

会期:2013年6月1日(金)〜6月30日(日)

場所:横浜開港資料館・常設展示室2

贈り物を交換して親愛の情をあらわすことは、洋の東西、古今を問わずおこなわれてきました。蒸気機関車や伝信機が、ペリーの徳川家に宛てた公式の贈り物で、横浜でお披露目されたことはよく知られています。しかし、ペリーやその艦隊の乗組員たちが、幕府役人などにあてた贈り物は、文字資料もなく、モノと言い伝えで子孫たちに残されました。今回の特別資料コーナーでは、そのような非公式なペリーたちとの交流を今に伝える文化遺産を紹介します。

浮世絵の中の歌舞伎役者たち

2013年4月2日(火)〜2013年5月31日(金)

展示場所:新館2階特別資料コーナー

4月2日、5代目となる歌舞伎座が開場しました。初代歌舞伎座は、明治22(1889)年11月に開場し、その後、火災や震災・空襲に遭い、新築・改築を繰り返してきました。そして平成22(2010)年4月から建て替えのため休館していたものです。

歌舞伎役者や歌舞伎の演目は、古くから浮世絵の格好のテーマとなりました。当館では千点近くの浮世絵を所蔵していますが、このような浮世絵も含まれています。

しかし当館では、「横浜浮世絵」と呼ばれる開港後の横浜の街並や外国の人物・文物・風景を描いた浮世絵を紹介することが多く、なかなか登場の機会がありませんでしたが、この度の歌舞伎座オープンに合わせて、初めて公開します。

浮世絵と、浮世絵にえがかれた歌舞伎の魅力をお楽しみください。