HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第101号

「開港のひろば」第101号

|

資料よもやま話2

横浜の新民謡

新民謡とは

新民謡とは、厳密には昭和初期に日本ビクターが販売した流行歌の一群をさしますが、一般的には昭和初期に生み出された地元を歌ったご当地ソングをさします。

昭和に入ると、私鉄が発達します。鉄道資本は乗客確保策として郊外の住宅地開発をおこないました。都市ではホワイトカラーが台頭し、新興住宅地などからの通勤ラッシュが生まれ、土曜半日と日曜日全日が休みとなる人口が増大します。駅が置かれた地区では、社用族の利用や、史跡名勝天然記念物などがあれば日帰り客をあてこんで、もともとは社寺の近隣にあった飲食街・歓楽街や花柳界などが発展します。鉄道資本も乗客増大につながるよう地域振興に力を注ぎ、新聞社は「住宅地百選」などと称して投票を企画したりします。右のような時代情勢を背景に生み出されるご当地ソングがここでいう新民謡です。

古民謡のように、歌い人知らずではなく、レコード会社が地元の購買力を見込んで、作詞家・作曲家を使ってレコードを作る場合が主でした。昭和初期にはマイクロフォンによる吹き込みが一般化し、音質が向上してレコードの普及時代を迎えていました。また、第一次大戦が世界最大のハーモニカ生産国であるドイツの敗北で終わり、日本製ハーモニカは世界にむけて大量生産されました。庶民にも手軽に入手できるようになったハーモニカの専用楽譜も、新民謡普及の手段となりました。となり町で新しい歌が生まれれば、レコード化はできないまでも、自分の町でもオリジナル曲を作ろう、と動くのは自然のなりゆきでした。

新民謡とレコード会社

横浜貿易新報社は昭和11年(1936年)に『歌の武相豆 郷土の民謡小唄集』を発行しています。64ページの小冊子ですが、全体の半分を横浜の歌32曲にあてています。新民謡の普及は、残り半分の県内各地にも及んでいました。

表は、『郷土の民謡小唄集』を基礎にその他の文献で増補して横浜の新民謡を一覧したものです。レコード化が資料上を含めて確認されたものを上段に、中段は楽譜が確認できるものを、下段は管見の限りで歌詞しか確認できないものです。このほかにも作られた可能性は高いと思われます。

| タイトル | 作詞 | 作曲 | 歌手・演奏・演者 | レコード/備考 |

|---|---|---|---|---|

| セ・サ・ほんもく* | 高木健夫 | 齋藤佳三 | 藤澤五郎 | V |

| ハロウ!!ほんもく* | 高木健夫 | 齋藤佳三 | 羽衣歌子 | V |

| かんかん虫は唄ふ* | 長田幹彦 | 松平信博 | 徳山 |

V/日活映画「かんかん虫は唄ふ」主題歌 |

| 神奈川シャンソン* | 栗原百也 | 町田嘉章 | V/横浜貿易新報社募集1等当選・全国代表民謡 | |

| はま・めろでぃ* | 佐伯孝夫 | 堀内敬三 | V/横浜貿易新報社特編・全国代表民謡 | |

| はまをどり* | 西條八十 | 中山晋平 | 小唄勝太郎・三島一声 | V |

| 新小唄 港むすめ* | 西條八十 | 佐々木俊一 | 小唄勝太郎 | V/復興博制定・PCL映画「旧恋」主題歌 |

| 狭霧の波止場* | 松坂眞美 | 阪東政一 | V | |

| 横浜おどり* | 佐藤惣之助 | 町田嘉章 | 関内圓弥・貞奴・寿々奴 | V/復興博記念 |

| 伊勢ブラ小唄* | 佐藤惣之助 | 町田嘉章 | 徳山 |

V |

| 磯子小唄* | 根本二三恵 | 町田嘉章 | V/花柳花輔振付 | |

| 私の横浜 | 西條八十 | 中山晋平 | 平井英子 | V/童謡 |

| 神奈川音頭* | 福岡静思 | 佐々紅華 | 藤本二三吉 | C/時事新報社選歌 |

| 横浜小唄 | 桐谷武芳 | 江口夜詩 | 淡谷のり子 | C |

| 明日は入港* | 佐藤惣之助 | 江口夜詩 | C | |

| 横浜をどり* | 栗原百也 | 佐々紅華 | よし町二三吉 | C/横浜貿易新報社推薦歌 |

| 新民謡 復興横浜* | 佐藤惣之助 | 江口夜詩 | C | |

| 神奈川おけさ* | 栗原百也 | 大村能章 | C/横浜貿易新報社選歌・神奈川経済協会編作 | |

| 本牧おけさ* | 佐藤惣之助 | 大村能章 | 分山田和香 | C/河野達郎振付 |

| 港の恋唄* | 大木惇夫 | 近藤政二郎 | 小澤秀夫 | P |

| 月夜の港* | 河内義之輔 | 久保田公平 | 東海林太郎 | P |

| 鶴見音頭* | 鶴見芸妓連 | K | ||

| 鶴見小唄 | 鶴見見番 | 鶴見芸妓連 | K/若柳吉佑振付 | |

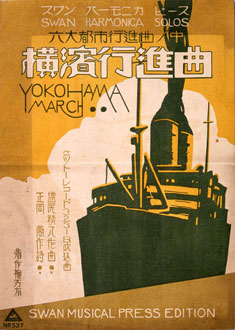

| 横浜行進曲 | 正岡蓉 | 塩尻精八 | N | |

| 博覧会音頭* | 栗原源七 | 杵屋はつ栄 | S/復興博事務局選歌・花柳花輔振付 | |

| 横浜博の歌* | 山田昌司 | 大澤徳雄 | 復興博記念 | |

| メリケン波止場 | 北林透馬 | ポリドール文芸部 | 日活映画「街の国際娘」挿入歌 | |

| 酒場の踊り子 | 北林透馬 | ポリドール文芸部 | 日活映画「街の国際娘」挿入歌 | |

| 上陸第一歩 | 北村小松 | 近藤政二郎 | PCL映画「上陸第一歩」主題歌 | |

| 千代の栄* | 清元千代太夫ほか | 七扇小橘・七扇花助振付 | ||

| 日本橋小唄 街の賑* | 鳥羽屋三十郎 | 鳥羽屋三十郎 | 若柳吉三久振付 | |

| 新曲 昭和の光* | ||||

| 掃部山さくら音頭* | 掃部山見番 | 掃部山見番 | ||

| 蒔田音頭* | 中山士峰 | 杵屋六郁 | 花柳輔作振付 | |

| 弘明寺音頭* | ||||

| 弘明寺小唄* | ||||

| 井土ヶ谷音頭* | 稲垣満一郎 | 稲垣満一郎 | ||

| 浜取をどり* | 妙蓮寺太郎 | 中山晋平 | 中村浜子振付・横浜取引所歌 | |

| 綱島小唄* | 飯田助夫 | |||

| 綱島音頭* | 栗原百也 | 神奈川音頭節 |

当時レコード会社は作詞家・作曲家と専属契約を結んで歌を生み出していました。詞は西條八十(さいじょうやそ)、佐藤惣之助らの一流詩人が、曲は中山晋平、佐々紅華、町田嘉章などの流行作曲家が横浜の新民謡の創出にかかわっています。横浜をひろく扱った歌ばかりでなく、本牧、磯子や神奈川周辺などの地域を歌ったものもレコード化されています。

加えて、横浜貿易新報社・時事新報社による「特輯」「推薦」「選歌」「募集」などの位置づけがあり、おそらくはレコード会社は新聞社に売り込むことで、歌が普及していったことがうかがえます。昭和10年(1935年)の復興記念横浜大博覧会を契機にいくつかの歌がつくられています。

厳密に新民謡に加えるかどうかは迷いましたが、横浜の文学作品を原作としたサイレント映画の主題歌・挿入歌が、横浜の歌として『郷土の民謡小唄集』に掲載されています。「新小唄 港むすめ」は復興博制定曲であり、菊池寛原作のPCL映画(現在の東宝)の主題歌になっています。「かんかん虫は唄ふ」は吉川英治の原作です。中央公論社が公募し、第一席に入った北林透馬の小説「街の国際娘」には、「メリケン波止場」「酒場の踊り子」の二曲が北林自身の詞で作られています。日活が映画化を計画したようですが、作品にはなっていません。映画資本も新民謡の普及に関与していたのでした。

ニットー・レコードは大阪の会社ですが、三拍子の「横浜行進曲」を作っています。作詞家の正岡蓉は、『日本浪曲史』(1968年刊)をはじめとするの江戸・東京の寄席芸の研究者として著名です。塩尻精八は大阪松竹座のピアニストで、最大のヒット曲は「道頓堀行進曲」(1928年)です。塩尻は「浅草行進曲」や、東京・大阪をはじめとする六大都市行進曲を作っており、「横浜行進曲」はその連作のひとつでした(そのなかの「東京行進曲」は、西條八十・中山晋平で佐藤千夜子が歌った同名曲とは別ものです)。

昭和4(1929)年1月発行 横浜開港資料館所蔵