|

出演者を見た場合、「団菊以後」の横浜では、羽衣座と喜楽座が、大芝居の劇場であった。横浜の観衆は、気軽に鉄道を使って東京へ観劇に行ける。五世菊五郎や初世左団次は、1、2年に一度ぐらい、横浜に出勤する役者であったが、それは大晦日・元旦から、東京で新春顔見世興行が始まる12、3日ごろまでをうめるように、出勤した場合が含まれる。それでも、横浜の座主は大芝居をうち、劇場の活性化をこころみた。

五世菊五郎が亡くなった直後の36年6月の中村芝翫の出勤、七月尾上梅幸の襲名披露がなされてから、羽衣座では東京の歌舞伎座から梅幸・羽左衛門・八百蔵・菊五郎らが、1年に1、2度の大芝居をうち、明治44年(1911)1月の八百蔵・羽左衛門・中村宗十郎の共演まで続いた。ときに左団次の明治座連や、三津五郎の市村座連も大芝居の幕をあけている。しかし羽衣座は大正4年(1915)焼失した。

これに対して、喜楽座は団菊没後、より広い人脈から大芝居を興行した。とくに、歌舞伎座の興行師井上竹次郎との確執から、東京座に転じていた中村芝翫を、明治38年2月興行に呼び出し、以後1年に一度の割合で舞台に立たせた。福助を名のっていた10代から横浜の蔦座や湊座に出勤した経験をもつ芝翫は、40歳になったばかりの充実期にあった。天覧歌舞伎出演の華やかな履歴のみならず、立女形としての気品と風格をあわせもち、かつ立役(たちやく)(男役)として、豪快な演技もできる稀有な役者であった。名声が高まった20歳代から30歳代には、横浜への出勤はなかった。39年11月歌舞伎座に幹部技芸委員長(座頭)として復帰。明治44年7月五世歌右衛門を襲名。政治力もあり、名実共に歌舞伎界に君臨した。喜楽座では翌年5月襲名興行し、翌大正2年(1913)3月には歌右衛門襲名に功のあった上方役者の片岡仁左衛門との顔合わせをはたしている。

喜楽座の大芝居は、芝翫(歌右衛門)、羽左衛門、三津五郎、団蔵、左団次らによって、年平均3〜4回興行され、大正2年半ばまで続いた。しかし、喜楽座・横浜座の座主をつとめた轟由次郎の影響力が衰え(大正4年1月逝去)、横浜座が松竹の委任経営に移ると、喜楽座では大芝居はうたれなくなった。

足曳町という立地(現在の曙町2丁目横浜中郵便局の位置)からも、興行実績の面からも二流の劇場であった横浜座は、松竹による賃借をへて、大正5年3月に買収された。松竹は歌舞伎座を掌握しており、まさに日の出の勢いであった。横浜の大芝居は、松竹が俳優を送り込む横浜座と横浜劇場(大正9年新設)の興行のみになる。また、人気の高い曾我廼家喜劇や、楽天会も横浜座の独占するところとなっていった。

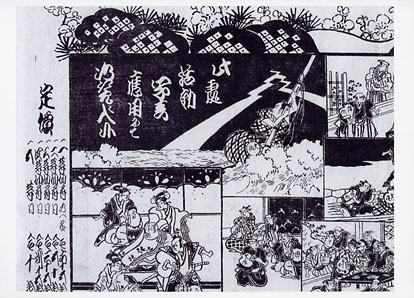

羽衣座連鎖劇の辻番付〔部分〕

明治42年(1909)1月 当館蔵

一幕のみ「此処活動写真応用にて御覧ニ入候」とある。

|