|

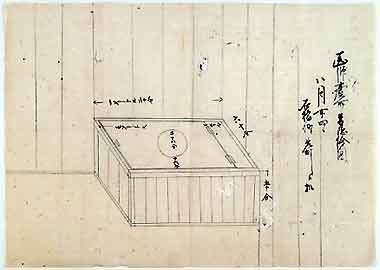

洋式便器の設計図面

横浜開港後、人々はさまざまな海外の文物に触れることになった。市域の旧家には、こうした海外の文物に関する古記録も多数残されている。

たとえば、下の写真は、磯子区の堤家に残された洋式便器の設計図である。図面が作成された年代は分からないが、幕末から明治初年の時期に描かれたと推測される。

当時、堤家の当主磯右衛門は、横須賀製鉄所(造船所のことで、後の横須賀海軍工廠のこと)の建設に従事しており、この図面は製鉄所構内の便所で使用された便器である。

製鉄所は幕府が建設し、建設にあたってはフランス人のお雇外国人が指導にあたった。また、明治政府も幕府から事業を引き継ぎ、維新後もフランス人の指導で建設が進められた。

そのため、構内にはフランス人が居住するための建物が建てられ、日本人の職人が和洋折衷の建物や調度品を作ることになった。この便器も、そうした調度品のひとつであり、図面には「医師台所雪隠絵図」と記されているから、同地に赴任したフランス人医師の住居で使用されたものと考えられる。

現在の陶器製のものと比較すれば、かなり奇異な形ではあるが、西洋の文物が日本に入り始めた様子を伝える興味深い記録であろう。

|