台場が建設される中で

市域の農民たちが、西欧諸国のアジアへの進出を目の当たりにしたのは、ペリー艦隊が来航した嘉永6年(1853)のことであった。この年の6月に東京湾に侵入したペリー艦隊は翌年の再来を予告して退去したが、人々は黒煙を吐きながら走り回る黒船に驚きの声を上げた。

また、これ以後、首都である江戸を防衛するために、東京湾の各地に台場(砲台)が築造されるようになり、市域の旧家には、こうした東京湾の防衛体制に関する古記録が残されることになった。

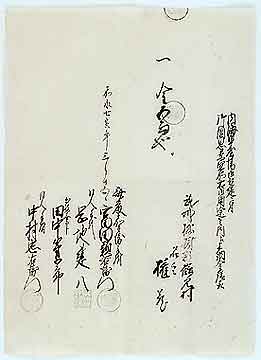

たとえば、下の写真は、鶴見区の佐久間家に残された品川台場築造に関する文書である。品川台場は、幕府が品川沖に築造し、嘉永6年8月から工事が始まった台場である。この台場は海中に築造され、全部で11もの台場が作られることになっていた。

その築造経費は、最終的に75万両に達し、幕府は建設費の捻出に苦慮したと伝えられる。佐久間家に残された文書は、佐久間家が台場の築造費用を幕府代官所に献納したことを記したもので、台場の築造に農民たちの献金が使われたことを伝えるものである。

文書には、佐久間家の当主権蔵が「御国恩」に報じるため台場建設費5両を献納すると記され、佐久間家が住んでいた村を支配していた幕府代官斎藤嘉兵衛の手付・手代が受取りに署名している。

当時、1両あれば米が100キログラム程度は買えたから、5両もの献金はかなり大きな金額であった。はたして、佐久間家が、どのような意図で献金したのかについては分からないが、黒船来航は人々の暮らしにも影響を与え始めたようである。

|