HOME > What's New!「市内郷土史団体の情報」 > 横浜郷土史団体連絡協議会の事業 2006年度 > 詳細

横浜郷土史団体連絡協議会生まれる!2006.3.25

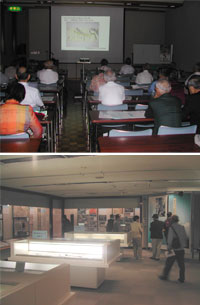

設立大会風景 |

交歓会風景 |

2006年3月25日、横浜開港資料館講堂にて横浜郷土史団体連絡協議会が発足した。この協議会は、横浜市内で活動する横浜の郷土史に関心の深い市民団体相互の交流促進と、横浜開港資料館と各団体との協働事業推進などを目的としている。50団体が入会し、当日は80人を超える出席者を数えた。

東京大学名誉教授・横浜市歴史博物館館長の高村直助氏による記念講演「幕末・明治の吉田新田」のあと、設立大会に移り、会則・役員・18年度事業計画などが審議され、終了後の交歓会も盛況裡に終わった。初代会長には木村昭太郎氏が就任した。

今後、協議会では、会報・NEWSの発行、協議会主催の見学会・講習会の開催、その他資料館と各団体の協働事業の支援などを行っていく予定である。

『神奈川新聞』2006年3月26日 |

|

『朝日新聞』2006年3月26日 |

第1回研修会開かれる2006.6.18

4月4日(水)に、第4回研修会「堀割川周辺を歩く」を開催しました。

4月4日(水)に、第4回研修会「堀割川周辺を歩く」を開催しました。

2006年6月18日、横浜開港資料館講堂にて横浜郷土史団体連絡協議会第1回研修会が開かれました。研修会は午前・午後の2部に分かれて実施されましたが、いずれも参加者20名を超えました。講師は横浜開港資料館調査研究員の西川武臣氏がつとめました。

研修会では、横浜市内に残る古文書の概要と、その整理から公開に至るまでの説明があり、実際に磯子区の「堤家文書」の解読を参加者とともに行いました。未整理の堤家文書を手にした参加者からは、感嘆の声が挙がるなど、盛会裡に終わりました。

第2回研修会開かれる2006.9.20 10.6

去る9月20日(水曜日)と10月6日(金曜日)の両日、第2回研修会として、「知られざる横濱の歴史と文芸−石井光太郎とその文庫」の展示解説とご案内を行いました。研修会は両日の午前と午後の2回行われ、計4回の研修会に、84名もの方が参加者されました。特に10月6日は、悪天候にもかかわらず、希望された方の大半が参加されました。

去る9月20日(水曜日)と10月6日(金曜日)の両日、第2回研修会として、「知られざる横濱の歴史と文芸−石井光太郎とその文庫」の展示解説とご案内を行いました。研修会は両日の午前と午後の2回行われ、計4回の研修会に、84名もの方が参加者されました。特に10月6日は、悪天候にもかかわらず、希望された方の大半が参加されました。

研修会では、今回の展示が当館開館25周年記念展示でもあることから、当館設立までの経緯と、施設の概要をご説明したのち、石井光太郎氏の経歴、石井光太郎文庫の概要、展示に出陳している主な資料についてお話し、参加者一同と展示を見て回りました。展示室では、色々なご質問をいただき、また担当者の知らない事柄を教えて頂きました。

アンケートにご記入をお願いしましたが、アンケートの評も好評でした。

第3回研修会開かれる2006.12.6

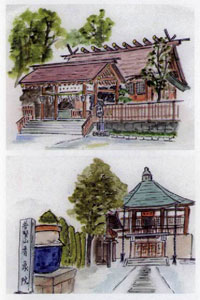

村田啓輔画 神明社,香象院 ほどがや協働まちづくり工房発行 「歴史をあるいてみよう」より転載 |

平成18年12月6日(水曜日)、協議会主催の第3回研修会「保土ヶ谷宿を歩く」が開催されました。相鉄線天王町駅に集合した27人の参加者は、保土ヶ谷宿四百倶楽部のメンバー、5名のガイドの方に先導され、旧東海道、古東海道、旧相州道などを通り、JR保土ヶ谷駅に至る、約3時間半の散策を楽しみました。

神明社を尋ねた後、旧東海道沿いの寺院をめぐりましたが、香象院では、保土ヶ谷の郷土史家・磯谷正の墓を訪ね、また同寺に建てられた石野瑛による磯谷正の功績をたたえた石碑を見ることができました。助郷会所跡・高札場跡・本陣跡・脇本陣跡・外川神社をめぐり、現在、保土ヶ谷宿四百倶楽部の方々が尽力されている「上方松並木復元予定地」を眺め、JR保土ヶ谷駅に戻り、解散いたしました。

紅葉の大変美しい時期で、好天にも恵まれ、参加者の方々からは、「やはり百聞は一見に如かず、歩いてみて良かった」という声をお寄せ頂きました。

『郷土史団体連絡協議会会報』第1号を創刊しました2007.3.24

横浜郷土史団体連絡協議会の定期刊行物となる『会報』第1号を創刊しました。A4版・32ページで、第2回大会の当日、各団体に5部お配りいたしました。目次は以下の通りです。今回は創刊号ということで、参加団体のご紹介と、協議会活動の報告が中心の紙面構成となっています。編集に際しましては、各団体の皆様に多くのご協力を賜りました。この場を借りてお礼申し上げます。なお本会報は横浜開港資料館の閲覧室でもご覧頂けます。

横浜郷土史団体連絡協議会の定期刊行物となる『会報』第1号を創刊しました。A4版・32ページで、第2回大会の当日、各団体に5部お配りいたしました。目次は以下の通りです。今回は創刊号ということで、参加団体のご紹介と、協議会活動の報告が中心の紙面構成となっています。編集に際しましては、各団体の皆様に多くのご協力を賜りました。この場を借りてお礼申し上げます。なお本会報は横浜開港資料館の閲覧室でもご覧頂けます。

- 郷土史団体連絡協議会の一年を顧みて(木村昭太郎)

- 横浜郷土史団体連絡協議会2006年度活動報告(石崎康子)

- 参加団体の紹介

- 研修会参加記

郷土史を学ぶ一人として(杉山茂生)

改めて石井さんの業績を偲ぶ(生出恵哉) - 加盟団体と横浜開港資料館との協働事業(松本洋幸)

- 知られざる郷土史

浦と六浦(納富優)

浦と六浦(納富優)

遺されたもの・遺るもの「本覚寺山門と黒薬石塔と」(神奈川宿遊学セミナー) - 横浜開港資料館資料の中から

市史稿写本「浄土宗本末寺院明細帳」(西川武臣)