HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第106号

「開港のひろば」第106号

|

企画展

横浜の地方名望家

下川井村の櫻井家

天保15(1844年)、都筑(つづき)郡下川井村の名主林井家の長男に生まれた櫻井光興(さくらいみつおき)は、幼名を康之丞(やすのじょう)と言ったが、明治になって姓を元の櫻井に改め、光興(みつおき)と名乗った。

明治7年に第7大区三小区戸長(こちょう)、同12年には下川井村外1ヶ村の戸長(こちょう)に任ぜられた。この頃の光興(みつおき)は、都筑(つづき)郡の民権家等とともに、自由民権運動に身を投じた。明治14年1月30日に原町田で開催された武相(ぶそう)懇親会には、都筑(つづき)郡から櫻井のほか、金子馬之助(かねこうまのすけ)(石川)、中野春義(なかのはるよし)(上川井)、佐藤貞幹(さとうていかん)(久保)ら14名が参加している(『武相(ぶそう)民権資料集』第2巻・101〜105頁)。光興(みつおき)は、明治15年には神奈川県議に選出された(〜明治21年、同23年補選にも当選〜24年)。

そうした政治的志向を持ちながらも、彼は地域の殖産興業への強い意欲を併せ持っていた。明治12年に提出した戸長(こちょう)辞職願の中で、「物産生殖ノ道ヲ開進シ皇国ヲシテ大物産国タラシメ追年(ついねん)輸出品ヲシテ輸入品ノ金額ニ超過セシムル」(「櫻井栄一郎家文書」)ことを自らの使命と訴えている。

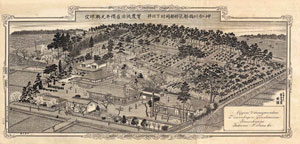

彼は地主であるとともに、明治初期には酒造業を営み、明治10年代から養蚕にも精力的に取り組んだ。とくに蚕種・蚕室の改良、桑の新種導入、稚蚕の共同飼育などを手がけ、付近の養蚕家への技術の普及につとめた。また八丈島から茶の苗木を購入して周辺農家に普及したほか、自宅に広大な家禽場を設けて養鶏につとめた。明治25年当時300羽~500羽ほどの鶏を飼育していた。このほか明治7年には勧業寮より桃・リンゴ・桜桃・梨・ブドウ・イチジクなど12種の果樹の苗を入手するなど、いち早く農業の多角化にも取り組んでいた(『神奈川県史別編1 人物』345頁)。

このように、明治前期の横浜周辺の農村には、様々な公職をつとめる傍ら、政治・経済・文化など様々な分野で地域振興につとめる地方名望家が存在していた。彼等は、村を越えて広範な人脈・情報・技術・資金などを精力的に集積し得る行動力と信望を兼ね備える一方、常に地域社会から遊離することなく、その振興発展に寄与するという強い使命感を持っていたのである。

(松本洋幸)