HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第98号

|

資料よもやま話2

イギリス駐屯軍と居留地社会

1862年(文久2年)の生麦事件を契機として、翌63年から居留地防衛・居留民保護を名目に横浜に駐屯を開始した英仏の軍隊は、75年(明治8)年に完全撤退するまで、約12年もの間、駐屯し、さまざまな影響をあたえた。

当館では、駐屯軍をテーマにした企画展を二度、開催し、史料集『史料でたどる明治維新期の横浜英仏駐屯軍』(1993年)と、横浜対外関係史研究会との共編論文集『横浜英仏駐屯軍と外国人居留地』(東京堂出版、1999年)を刊行した。また拙稿「幕末維新期の横浜英仏駐屯軍の実態とその影響」(『横浜開港資料館紀要』第12号、1994年)で主に新聞記事をもとにして駐屯軍の多方面への影響を取り上げた。

駐屯軍は居留地社会に、本来の居留民保護の他に、スポーツやアマチュア演劇、軍楽隊の演奏活動などを通じて活気をあたえた。また多数の兵士の存在が生み出す経済効果も小さくなかったことがわかったが、居留民がかれらをどう見ていたのか、居留民保護以外に何を期待したのか、といった点についてはまだ充分に明らかとなっていない。

ここではその手がかりのひとつとして、駐屯軍の主力でありつづけたイギリス陸軍の最後の部隊、第10連隊第1大隊、総勢約1000名(婦人・子どもを含むか)が1871年8月に撤退する際に、イギリス人経営の新聞『ジャパン・ウィークリー・メイル』が掲載した送別記事を紹介したい。もちろん送別の辞であるから、賛辞が中心となり、あからさまな批判などは記さないだろうことを前提に読まなければならないが、横浜に住む居留外国人、とくにイギリス人が、自国の軍隊の存在をどのように見ていたかをうかがい知ることができる。

この部隊は1868年1月、前任地の南アフリカを出航し、3ヵ月の航海の後、4月に横浜に上陸した。士官27名、下士官・兵卒約650名、そして婦人50〜60名と子ども約100名が明治維新の混乱期に来日した。

早速、部隊は前任の第九連隊第二大隊にかわって外国人守備隊の主力として居留地警備についたが、心配された大きな衝突もなく、横浜は新政府軍に明け渡された。

部隊には軍楽隊が付いており、明治に入って妙香寺(中区妙香寺台)で薩摩藩軍楽隊の指導にあたったフェントンはその軍楽長であった。また1865年に居留民が創設した居留地警察隊に兵士を出し、治安につとめてもいる。

なお、1871年に第10連隊の交替部隊として来日したのは約300名の海兵隊であった。駐屯8年目に兵力は大幅に削減され、4年後の完全撤退時まで、ほぼ人数に変化はなかった。

以下、送別記事を抄訳して紹介する。小見出しは便宜上、引用者が付け、改行も適宜おこなった。

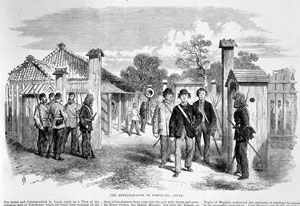

横浜の関門を警備する外国人守備隊

(『絵入りロンドン・ニュース』1868年8月1日号)当館蔵