「神奈川川」計画

さらに同年11月、南綱島村の名主池谷東馬は、太尾村の前川平吉と連名で、小机村から神奈川宿までの分水路計画を示した「鶴見川通新川目論見建白書」を、神奈川県に提出した(「池谷光朗家文書」追加1、水利・普請80、『鶴見川水害予防組合史』に全文掲載)。

建白書によると、新川(分水路)は小机村から篠原村(現在、港北区)・六角橋村(現在、神奈川区)を経て神奈川宿の滝の川に至る延長30町余、幅10間(18m)というもので、「神奈川川」と命名されている。また分水路計画の利点として、以下の5点を挙げている。(1)増水の際の水害が軽減される(2)新川を水運に利用することで「神奈川川」沿岸の村々で下肥を利用できるようになり、また八王子への輸送も便利になる(3)掘削で生じた岩石を他の土木工事などに転用できる(4)治水上の問題から植付けを禁止されていた堤外地(堤防と河道に挟まれた土地)に桑を栽培できる(5)小机村から太尾村(現在、港北区)までの川沿いの土地を田や畑に起し返すことで新たな耕地を得ることができる。

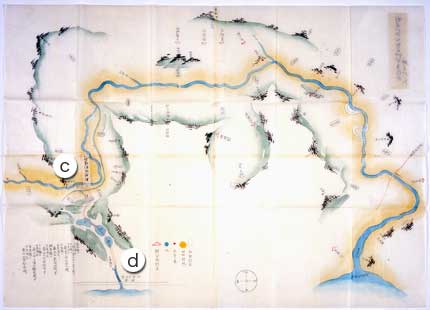

この提案は一旦は聞き届けられたようで、神奈川県は早々に現地の測量を行い、鶴見川・支流沿岸村々の出金高を調査するよう、村々に指示した。また同年11月、神奈川県は民部省宛に、新川と鉄道とが交錯する神奈川宿の滝の橋部分について、新川開削を早期に着工する旨の伺いを提出している(「公文録」2A9公38)。【写真(2)】はこの伺いに添付された付図である。絵図の左端に見える細い線(c〜d)が新川「神奈川川」である。

【写真(2)】明治3(1870)年の分水路計画

独立行政法人国立公文書館「公文録」

計画の行き詰まり

しかしこの分水路計画は二つの困難に直面した。第一は地形上の問題である。すなわち神奈川県で実地測量をしたところ、神奈川方面の標高が高いために通水が困難と判断され、計画そのものが中止されてしまったのである。第二は、分水路開削にかかる費用が莫大で、鶴見川通組合の中でも工費の捻出に堪えられないと訴える村が続いていたからである(「池谷光朗家文書」追加1、水利・普請146)。

|