HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第113号

「開港のひろば」第113号

|

企画展

広瀬写真の魅力と史料的価値

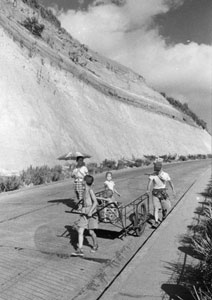

ハマの坂道

野毛坂、谷戸坂、フェリス坂に神中坂…と、横浜は坂の多い街だ。地理的には下末吉台地の端に位置する横浜市中心部は、もとは東京湾に突き出した台地とわずかな海岸平野だった。江戸時代以降に台地の間の入江など埋めたてたのが関内と旧吉田新田地区。この低地の繁華街から周辺に行くには、坂を上って山手や野毛の丘陵部分に出なければならない。そこから先もまたアップダウンが続く。

横浜の街を歩きまわった広瀬氏も、必然的に坂道を下っては登り、そこでいろいろな人と風景に出合った。どの写真にも時代が反映されるが、坂道の写真がなぜか印象的なのは、戦後復興から高度経済成長へと向かうこの時代、横浜の街自身が、坂道を登っていたからなのだろう。

人々の営みの記録

広瀬写真の魅力はまた、人である。街の姿とともに、横浜に生きる人びとの姿を表情豊かにとらえている。縄跳びをする女の子のはじけた笑顔、カメラに向かって坂道を駆け上がる少年の嬉しそうな顔。その表情はみな柔らかくて自然だ。見ず知らずの初対面のカメラマンにレンズを向けられたはずなのに、なぜか被写体が固まっていない。とりわけ子供の表情が生き生きとしている。「私は子供とすぐ友達になれるんです」と広瀬氏は語る。確かに物腰ソフトで、かなりの二枚目である。レンズを向けるまなざしも優しかったのだろう。

人びとの自然体の営みを写真に残していることもまた、記録資料としての価値を高める。本牧の浜を埋め尽くした海苔干し台や、本牧神社の祭礼、お馬流しの様子を写した写真は、地域の産業や風俗を伝える貴重な記録である。さらに、この時期は開国百年祭、開港百年祭と記念行事が盛大に行われ、高度経済成長へとむかう市民のエネルギーが結集されていったが、広瀬写真はそのありさまを十二分に伝えている。

広瀬氏の写真が、世代を超えて見る人に懐かしさ、ノスタルジーを呼びさますのは、単に昔の風景が懐かしいからではない。そこから、家族の絆、人と人のつながりという、人間が根源的に安らぎを覚えるものが伝わってくるからだろう。