HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第104号

「開港のひろば」第104号

|

資料よもやま話2

子安清水屋のトマト・ソース製造

■昭和初期の清水屋

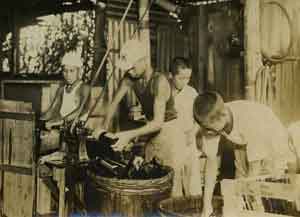

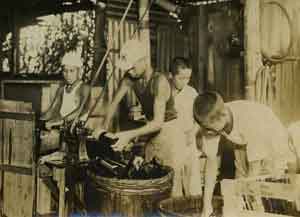

図1から図4は昨年新たに確認された昭和初期の清水屋の写真である。横浜鶴見のケーブルテレビ局、YOUテレビの梶浦明人さんが、清水屋に関する番組を制作するにあたり、探しあてたものである。店の外観とともに、トマトを煮詰め、瓶に詰める作業の様子などがよくわかる貴重な写真だ。

図1 昭和初期の清水屋 手前の道路は現国道15号線。右手奥の丘に浅野総一郎の銅像が見える。

金子とよ子氏所蔵

金子とよ子氏所蔵

図2 トマトを釜で煮詰める 昭和初期 金子とよ子氏所蔵

図3 瓶を洗う 昭和初期 金子とよ子氏所蔵

図4 トマト・ソースを瓶に詰める 昭和初期 金子とよ子氏所蔵

清水與助の孫で、今年八八歳になる金子とよ子さんによれば、トマト・ソースの製造が盛んな夏の三カ月間は、生麦の漁師さんや近くの農家の青年が手伝いにきたり、近所の奥さんたちもビンを洗いにきたりしたという。またとよ子さんは子供の頃、ソースのビンに「宮内庁御用達」のシールを貼る手伝いをしたという。

大正初期から子安付近の埋め立てが進み、野菜畑は工場地帯となっていく。清水屋も昭和初期にはトマトの栽培を勝田、新羽、菅田などの農家に委託するようになる。昭和8、9年頃までは製造を続けていたが、とよ子さんの長兄茂さんの代になり、清水屋写真館に転業した。

子安の西洋野菜栽培とトマト・ソース製造の歴史から、開港以後の変化を受けて変貌していく近郊農村の姿が見てとれる。なお、一昨年、横浜の企業が清水屋の味の復活を試み、トマト・ケチャップの製造・販売を行っている。

(伊藤泉美)