|

泣イテ読ム蘆騒ノ民約論

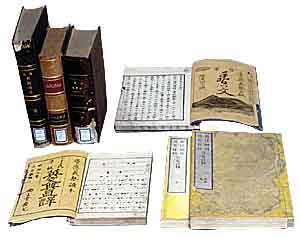

(3)佐久間家蔵書から

佐久間家蔵書には、明治初期から十年代にかけての啓蒙的学術書、法律書、翻訳書が多く含まれている。写真(3)はその一部、和装本のピネオ著『英文典直訳』(慶應義塾、3年)、福沢諭吉編『啓蒙手習之文』(同、4年)、『新律綱領改訂律例合巻註釈』(司法省蔵版、7年)、洋装のブルンチュリ著『国法汎論』(加藤弘之訳、明治9年)、『仏国民法釈要』(加太邦憲訳、12年)、ヘクトル著『海氏万国公法』(荒川・木下訳、17年)である。このような蔵書群のなかに、明治14年5月刊(再版。初版は13年7月)、村田保『刑法註釈』全8巻がある。村田は天保13年(1842)唐津藩に生まれ、司法権大録、太政官兼内務大書記官を歴任した。本書は、明治13年に公布された刑法の注釈書で、同法はフランス法に基づく我が国最初の近代的刑法であった。佐久間家本には、前述の『孟子』、或いは『校正音訓五経』と同じ白い表紙カバーがかけてある。同様に書き込みがあり、この本の持ち主も亮弼(文平)と考えられる。その第1巻と8巻のカバーには、「天下朦朧皆夢魂/危言独欲貫乾坤/誰知凄月悲風底/泣読蘆騒民約論」との七絶が書き付けてある。第8巻の結句部分には傍点を付し、蘆騒に「ルウソー氏ハ仏国民権学士」との自注を加えている(写真(4))。この天下朦朧として云々の詩は、宮崎民蔵・寅蔵(滔天)兄弟の長兄で、西南戦争で西郷軍に殉じた八郎が『評論新聞』第99号(9年6月)に発表した「読民約論」で、国家変革への焦燥に駆られ先鋭な指導者意識を共有する当時の多くの民権青年の間に膾炙された。幕末維新期、漢詩は慨世と立志の表現手段として尊王攘夷の志士達の間で流行したが、自由民権運動の昂揚とともに再び隆盛をみた。宮崎の詩へ共鳴する亮弼の志士意識に、高須塾での儒教教育は大きく関わっていたであろう。

|

「開港のひろば」第77号

2002(平成14)年7月31日発行

|

|

|