資料よもやま話

地方民権青年の教育履歴

−佐久間権蔵の東京遊学とその蔵書−

開港資料館では、ここ数年来、『佐久間権蔵日記』(以下、『日記』)の刊行を続けている。歴史の推移や人々の生活を内部から照射する優れた史料的価値に注目して、その普及と利用の便を図ろうというものだ。本日記は、現在の横浜市鶴見区の旧家に生まれ、明治から大正・昭和にかけ、住宅地・重工業地帯として激しく変貌する鶴見地域の指導者として活躍した佐久間権蔵(亮弼、1861〜1934)の日記である。現在、明治16年、及び43年から昭和9年までの23冊が残っている。順次翻刻し、このたび『日記』第4集(大正4年)を刊行した。

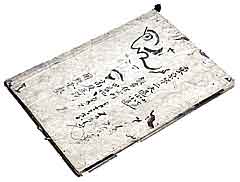

佐久間は、文久元年(1861)に鶴見村名主権蔵の長男として生まれ、自由民権運動に共鳴して立憲改進党へ加盟し、22年村制施行と同時に村会議員に当選、以後郡会や県会の場で活躍、一貫して島田三郎とその党派を支持した。維新時に7歳、5年学制制定時には11歳と、近世から近代への移行期に幼少年時代を過ごした彼の教育環境は極めて興味ある課題であるが、ほとんど分かっていない。ただ、本誌第23号「2冊の和本をめぐる話」(吉田えり子執筆)が、佐久間家旧蔵和本の中から、表紙カバーに戯画や塾名・住所など書き込みがある『孟子』三(写真(1))を紹介し、権蔵が少年期東京狸穴町の儒学者高須正路の酔経堂塾で学んだことを指摘した。

最新刊『日記』第4集に、40数年ぶりに、かつての学塾と寄宿した家を訪ねた記述がある。小稿では、これまで明らかになった関係資料、蔵書等によって権蔵の教育履歴について少しく紹介したい。

(1)『孟子』三の表紙カバーへの書き込み

|