HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第137号 企画展 ドイツ商人の妻が残した2冊の貼込帳〈3〉

「開港のひろば」第137号

|

企画展

ドイツ商人の妻が残した2冊の貼込帳

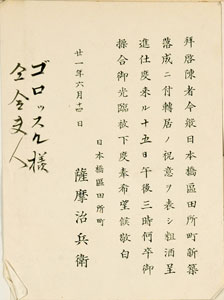

薩摩治兵衛からの新築落成式への招待

明治21(1888)年6月14日付で、日本橋の豪商、薩摩治兵衛から翌15日の新築落成式への招待状(図5)を受け取った。引取商の薩摩治兵衛は金巾(かなきん)の輸入で成功をおさめた。日本語の宛名「ゴロッスル様、同令夫人」とはグローサー夫妻のことである。

グローサーは横浜で活躍する外国人貿易商のひとりとして、著名な日本人貿易商の招きを受けた。

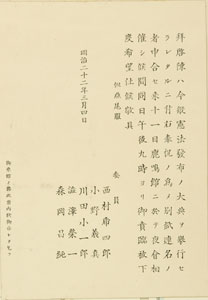

憲法発布祝賀夜会招待状

明治22(1889)年2月11日、大日本帝国憲法が発布された。これを祝して1カ月後の3月11日午後9時より鹿鳴館で渋沢栄一や西村虎四郎・小野義真・川田小一郎・森岡昌純といった主要実業家が発起人となって、記念祝賀夜会が開かれ、内外の貴顕紳士淑女約1500人が招待された。

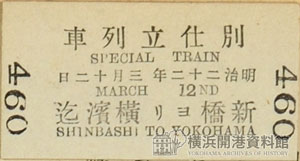

グローサー夫妻も、3月4日付の招待状(図6)を受け取った。ところが7日付の再度の招待状も貼込帳には収められている。混乱して時間を誤って記した招待状が紛れ込んだためだという。今回も横浜からの客のために「別仕立列車」が準備され、その切符(図7)が貼付されていて、たいへん珍しい。

この祝賀夜会のようすを伝える記事が翌12日の『ジャパン・ガゼット』Japan Gazette紙に載った。

昨晩、鹿鳴館で東京の主要実業家主催のこれまでにない大舞踏会が催され、盛会だった。多数の客が招待され、そのほとんどが出席して大いにダンスを楽しんだ。会場の設えもとてもすばらしかった。紅白のランプの長い連が正面玄関でクロスして絡み合い、外の陰鬱な夜の闇に向かって楽し気な雰囲気を映し出していた。設えは室内だけだった。盆栽の植物や木々がすべての通路に、またきらきらと輝く金の装飾を施された、洗練された植物が盛られたきらびやかな昔風の牛車がホールに置かれていた。どの部屋の飾りも熟練した芸術的な職人の手になるものであることは一目瞭然だった。…装飾は全般的に派手さはなく、わが友、日本人のもちろん、よく知られているところの周到に練られた芸術性の高い計画の下に実施されたものであった。特別列車が夜中の1時に新橋を出発し、横浜からの客を家路へと運んだ。

貼込帳には、図8のような趣向を凝らした席札やカードが貼られている頁が多い。これらは見るだけでも楽しいが、歴史資料としての価値も高い。役目が終わったら捨てられる運命にあったこのような品々が、まとまった数で残されたことで、横浜居留地社会に暮らした商人の妻の日々の生活や、日本人社会との関わりが具体的に見えてくる。

今回は、企画展のテーマに合わせ、日本人社会との関わりを示すものに焦点を当て、ごく一部を紹介した。今後は、500点の資料一点、一点を読み解いていき、展示や出版などでその成果を発表したい。

ドイツ語の資料の整理と文献の翻訳では、![]() 居宏枝さんの協力を得た。記して感謝します。

居宏枝さんの協力を得た。記して感謝します。

(中武香奈美)

*掲載資料は、すべて当館蔵。