HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第134号 展示余話 戦後の貿易再開と横浜芝山漆器〈3〉

「開港のひろば」第134号

|

展示余話

戦後の貿易再開と横浜芝山漆器

特産品生産の復興に向けて

昭和26(1951)年3月、横浜商工会議所は、神奈川県と横浜市に対し、横浜の特産品生産を復興させることを要望した(「神奈川新聞」同年3月5日号)。記事によれば、この時、商工会議所が認定した特産品とは(1)宮川香山の真葛焼、(2)井上良斎の良斎焼、(3)平能玉山の薩摩焼、(4)村田貞良の横浜芝山漆器、(5)栗原益五郎の彫刻家具、(6)江口兼吉の象眼細工、(7)岡時義の石膏像、(8)パテンレース(編み物)などであった。

商工会議所は特産品を生産する業界や個人に対し、県や市が材料の入手や金融について援助することを求め、同時に特産品の生産を工業化できないかについて調査することを求めた。この計画に基づき具体的にどのような援助や調査がおこなわれたのかは分からないが、講話条約の締結を前にして横浜の財界が、横浜芝山漆器を含む特産品の生産を強化することによって、貿易の復興をおこなっていきたいと考えたことが分かる。

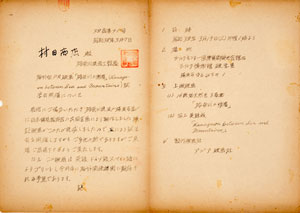

先述した村田家には昭和34(1959)年の神奈川県輸出漆器協同組合の事業報告書が残されているが、この段階での組合加入店数は12軒(金竜商会、熊谷商店、清宮商店、三信商事、酒井商店、神崎商店、古梶商店、山下商店、双明社、渡部漆器店、浜商事、村田商店)であった。店の数だけでは分からない点もあるが、漆器生産は昭和30年代を迎えて明治時代の隆盛までは達しないものの一定程度復興したと考えられる。また、組合では完成したばかりのシルクセンター国際貿易観光会館の二階に出店(販売店)を設け、漆器の販売促進に努めている。さらに、翌年には同会館において神奈川県漆器コンクールを開催し、この展示会には34社から184点の漆器が出品された。

(村田禎男氏所蔵、開港資料館保管)

昭和38(1963)年、神奈川県は横浜芝山漆器などの工芸品を

海外に紹介する映画を日本貿易振興会と共同で制作し、

同年3月19日にシルク博物館映写室で試写会をおこなった。

村田商店の閉店と横浜市に寄贈された屏風

昭和30年代に復興の兆しを見せた横浜芝山漆器の生産であったが、必ずしも輸出は順調に発展しなかった。戦後の横浜芝山漆器の復興を支えた村田貞良は、昭和33(1958)年9月29日の朝日新聞の記事の中で、「現在、オリエントブームの波に乗って南北アメリカとアフリカへの輸出が増加しているものの、業者は資金不足と後継者不足に悩んでいる」と述べている。当時、村田は本牧(現在、横浜市中区本牧)で村田商店を営み、漆器の生産と販売をおこなっていたが、その後も営業成績が大きく改善されることはなかった。昭和40年代に入ると輸出は一層悪化したようで、昭和40(1965)年3月2日の朝日新聞の記事には「注文は七、八百円から二、三千円止まりのものばかりで、屏風のような大きなものはまったく売れない」と嘆く村田の談話が掲載された。

村田商店が閉店したのは昭和52(1977)年で、村田家に伝えられた漆器職人の伝統は幕を下ろした。村田商店の廃業に際し、神奈川県家具指導センターの大川勇は「先日は廃業の御便りを拝見いたしました。誠に残念に存じました。戦後の久しい間、横浜における漆器事業の中心的存在として活躍され、芝山職人衆の仕事を商品として育て上げられた御努力は戦前からの芝山漆器に対する御理解と熱意の賜物であったと思います。最近、再び見直しの気運でありますが、本当に遅すぎた感がします」と述べ、村田の引退を惜しんでいる。また、村田商店が扱っていた屏風は、昭和33(1958)年の「横浜開港百年祭」の時に、横浜市に寄贈されている。現在、この屏風は、横浜市長公舎に飾られ、横浜開港に始まった横浜芝山漆器の歴史を今に伝えている。

(西川武臣)