HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第107号

「開港のひろば」第107号

|

資料よもやま話2

明治はじめのイギリス駐屯軍陣営

本誌105号で、イギリス駐屯軍の最初の部隊として1864(元治元)年から66年にかけて横浜山手に駐屯した第20連隊のようすを、所属中尉の手紙やスケッチといった新収史料をもとに紹介した。

今回は、68年から71年にかけて、つまり江戸幕府から明治政府への政権交代時期に駐屯した第10連隊陣営内のようすを紹介したい。

駐屯軍とその家族の日常を描く試みは、すでに大山瑞代氏の論文、「横浜駐屯地の英国陸軍」(当館他編『横浜英仏駐屯軍と外国人居留地』東京堂出版、1999年)があり、イギリス側の史料や文献を駆使してかれらの生活風景を生き生きと描き出している。

ここでは当時の写真と、日本側とイギリス側双方が作成した陣営図から新たに確認できたことを紹介しよう。すでに昨年6月に横浜開港150周年記念事業として刊行した『図説 横浜 歴史と文化』(有隣堂)の中でもすこし紹介しているが、紙幅の関係で詳しい説明は割愛した。

最後の陸軍部隊、第10連隊の威容

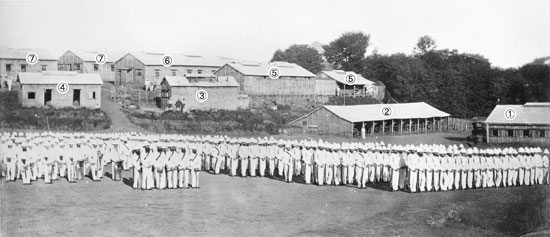

まず「横浜、南陣営のイギリス第10連隊第一大隊」と題された写真[図版1]をご覧いただきたい。当館の展示や出版物で何度か紹介してきた写真だ。撮影者は同部隊のラング中尉、撮影年は不明だ。

イギリス、ミュージアム・オブ・リンカンシャー・ライフ所蔵

閲兵場に居並ぶ大隊左手にはチューバやホルン、トランペットなどの楽器を手にした軍楽隊の姿がある。率いたのは、「君が代」の最初の作曲者として知られ、薩摩(鹿児島)藩兵にも軍楽を指導した軍楽隊長フェントンであった。

この部隊は68年4月、前任地の南アフリカからはるばる来浜し、3年間の駐屯後、71年8月に海兵隊と交代して香港とシンガポールに移った。その規模は、連隊の史料館であるミュージアム・オブ・リンカンシャー・ライフにのこされた横浜撤退時の記録によると将兵788名、妻47名、子ども99名であった(当館編『史料でたどる明治維新期の横浜英仏駐屯軍』1993年)。

妻子の姿は見えないが、総勢約1000名もの一団が山手に暮らした事実をこの写真はよく物語っている。