|

古記録を読む

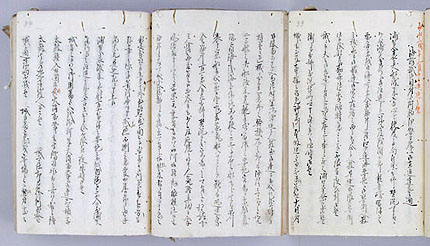

最後に、残された江戸防衛計画書の写本を少し読んでみよう。計画書は前書部分と17の箇条で構成されている。また、前書部分では、江戸防衛計画が実際に発動される防衛ラインが房総半島の富津岬と三浦半島の観音崎を結ぶ線であることが示され、この線を越えて黒船が江戸に接近した場合、防衛計画を発動すると記されている。

さらに、1カ条目では連絡方法が定められ、黒船が最終線を越えたことを浦賀奉行が江戸城へ報告すること、報告を受けた役人は直ちに江戸城の堀端に置かれた火消屋敷の太鼓と鐘を「三ツ拍子」で打つこと、「三ツ拍子」を聞いた諸役人が直ちに登城することが定められた。次に2カ条目では、登城した役人が諸大名へ動員を命じること、命令を受け取った大名が決められた持場へ出動することが定められた。さらに、3ヵ条目以下では大名の持場や警備体制などが具体的に示されている。

なかには、装束について定めた箇条もあり、藩士が火事装束を着用することを許可すると記されている。これは甲冑などを着用した場合に動きが制限されることを恐れたためと考えられ、実際に警備の様子を描いた絵などでも火事装束や陣羽織を着用した武士を見ることができる。

一方、11カ条目には深川や佃島に居住する漁師の動員についての記述もあり、町奉行所の与力や同心が指示を与え、漁船を江戸防衛に動員すると記されている。また、この箇条では「水戦」は好まないものの、場合によっては、徴発した小船数百艘で黒船を取り囲み、四方から攻め寄せる計画もあると記されている。

目付が老中に提出した江戸防衛計画書

|