|

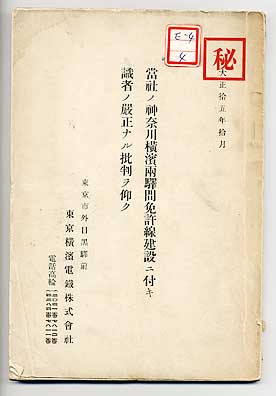

郊外電車の各社は都市内に乗り入れるにあたって、ルート選定や資金調達、工事方法などの面でさまざまな試行錯誤を重ねた。横浜開港資料館に『当社ノ神奈川横浜両駅間免許線建設ニ付キ識者ノ厳正ナル批判ヲ仰ク』(1926年)という資料が所蔵されている。当社とは東京横浜電鉄(以下、東横電鉄)のことである。

東横電鉄は1926(大正15)年に多摩川から神奈川(現在廃止)までを開通させ、神奈川から先は高島町にあった二代目横浜駅までのルートの免許を得ていた。

ところが横浜駅が高島町から現在地に移転することになったため、東横電鉄はルートや工事方法の変更を強いられる。「鉄道省カ当社ニ何等ノ交渉ナク」横浜駅を移転したのは「明ニ民業圧迫ナリ」として、東横電鉄はことの経緯を明らかにし、その是非を世に問うた。それがこの資料である。

中には付図がついており、そのうち当初の予定ルートと変更ルート案、またライバルである京浜電鉄の建設ルートなどを示した一枚が展示中である。都市内乗り入れをめぐる電鉄企業の苦心がよくわかる。

結局、東横線は横浜駅の裏(西口)に高架で乗り入れ、急カーブをして東海道線を跨ぎ、高島町・桜木町方面へ向かうおなじみのルートに落ち着いた(1928年開通)。

それから70年以上が過ぎた2004(平成16)年1月、この高架線路もみなとみらい線との相互直通運転開始と同時に、廃止されることになった。跡地は遊歩道として活用される予定とはいえ、紆余曲折の末に生まれただけに、あっさりと消えてしまうのも名残惜しいものである。

図2 『当社ノ神奈川横浜両駅間免許線建設ニ付キ識者ノ厳正ナル批判ヲ仰ク』東京横浜電鉄株式会社、1926(大正15)年 表紙 横浜開港資料館所蔵

|

![]()

![]()

![]()

![]()