HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第145号 > 資料よもやま話 前田家資料と日露戦争〈3〉

「開港のひろば」第145号

|

資料よもやま話

前田家資料と日露戦争

横浜奬兵義会婦人部関係資料

『日露戦役神奈川県紀念誌』(神奈川県紀念誌発行所、1908年)によれば、横浜奬兵義会は1897(明治30)年7月、大谷嘉兵衛を会長に創立された、陸海軍における横浜出身兵員の常備後援機関であった。平時においては入営兵士の予習教育・送別・軍隊慰問・帰郷兵士の慰労・家族慰問及び扶助弔祭・戦死者招魂祭等の任に当たり、戦時にあっては以上の事項を拡張しその範囲を増大するだけでなく、遺族の授産及び幼児保育・廃兵保護・恤兵寄贈・戦勝祝賀・陣没者葬儀等を行なった。

会員数は1万4千6百50名ほど。そのうち婦人部は渡辺玉子を委員長に、約9千名であった。いわ子は第四区(神奈川・高島町地域)の委員を務めている。婦人部は1904年2月26日、日本赤十字社神奈川県支部で発会式を行なった。その活動は多岐にわたる。入営兵士の出発を停車場に送り、負傷疾病軍人を迎えてねぎらい、東京予備病院等へも訪問、兵士の家族・遺族の訪問と慰籍、寄付金募集、物品・衣服の募集及び兵士の家族・遺族への贈与、恤兵金品の募集を行なった。なかでも婦人部が製造した鰹節デンブは、戦地でも好評だったという。

いわ子の資料(図4)には、横浜神奈川婦人有志者が1904年9月に作成した「神奈川停車場傷病兵慰問寄附金」がある。傷病兵慰問のため、渡辺をはじめ高島町・青木町を中心に40名の女性から、63円にのぼる寄付を募ったものである。

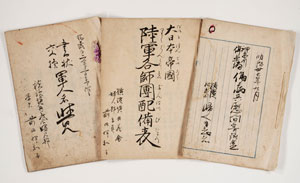

兵士の送迎や書状を送る際の参考としたのか、「横浜奬兵義会婦人部委員前田伊和子」と記された「大日本帝国陸軍各師団配備表」も書かれている。これは、第一師団から一二師団までの配備表である。

そのほか「書状交換軍人名覚」がある。1905年2月21日に作成されたもので、この名簿には91人(うち重複2名)の名前と、全てではないが所属する連隊名、収容された病院名、帰郷先などが記されている。そのうち任務についているのは61名、病院に入院中が22名、帰郷したものが5名、戦死が1名である。

横須賀海兵団「浪速艦」乗組の1名と、入院中や帰郷したものを除いて、残りは陸軍の所属である。階級が判明するのは、将校1名(少尉)、下士官7名(軍曹3名・伍長4名)、上等兵2名、一等卒1名である。所属連隊で3名以上確認できるのは、第一師団歩兵第一連隊・第二師団歩兵第二九連隊・第七師団歩兵第二七連隊・第八師団歩兵第五連隊などである。

入院先の病院は、東京の戸山分院が多い。この分院は、日露戦争に際し戸山(現在、新宿区戸山)の陸軍用地に設けられた施設である。ほかには麻布・千駄ヶ谷・渋谷・氷川各分院などが見られる。地方では、弘前(青森県)・仙台(宮城県)の分院も記載されている。

書状を送ったのは、郷土横浜出身の兵士だけではなかったこともわかる。

募金や書状の交換など、戦時下の女性が担った活動の一端を知ることができる資料である。

おわりに

絵葉書は、新聞・雑誌の挿絵や錦絵・石版画などの版画、写真・絵画などとともに、人々に戦争のイメージを形成させるメディアであった。「日露戦役紀念絵葉書」は、発行部数が多く人気もあったため、横浜開港資料館が所蔵する複数の諸家文書に、部分的に含まれている。市民が、絵葉書という新しいメディアを通して、実況された戦場の様子を知る一助になったことがわかる。

また、郵便物や慰問金品を通じたやり取りによって、市民にとって日露戦争が身近なものであったことがうかがえる資料である。

資料をご寄贈くださいました髙橋逸美氏に、感謝いたします。

(上田由美)