HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第128号

「開港のひろば」第128号

|

資料よもやま話

野沢屋と為替(かわせ)会社彰真社

横浜の生糸売込商が、出荷の約束をとりつけるため、生糸産地に店員を派遣する活動を「年頭廻り」という。野沢屋茂木惣兵衛店(だな)の鐸木(すずき)金兵衛は、明治9(1876)年5月6日に横浜を出立し、群馬・長野・岐阜にわたる「年頭廻り」の旅に出た(「野沢屋支配人金兵衛の『年頭廻り』」『開港のひろば』64号・72号、を参照)。この旅には二つの目的があった。一つは本来の「年頭廻り」の目的。二つには長野県為替方(かわせがた)をつとめた小野組の破綻をうけて、金融機関「彰真社(しょうしんしゃ)」が長野で6月1に開業するその直前の状況を視察することである。

彰真社の設立に尽力し、開業後「頭取」に次ぐ「総代」の位置に就く中山彦輔は、茂木惣兵衛の盟友で野沢屋の客分として横浜にも居宅をもつ信州佐久の商人・中山浜次郎の長男である。金兵衛は彰真社東京支店担当としておもむく黒沢鷹次郎に、主人惣兵衛と会い相談するようにすすめている。為替方空白期を埋めるように設立される彰真社にかかわる者たち、そして茂木惣兵衛の構想は、どのようなものであったのだろうか。

「為替(かわせ)」と横浜の貿易

そもそも「為替」とはなにか。為替とは、遠隔の地にある者が、貸借の決済に際して、現金などを送付する労費・不便・危険を免れるために手形・小切手・証書で送金を処理することである。江戸時代の為替取り組みは、主に江戸・大坂を中心とした都市間で、両替商や飛脚問屋を介しておこなわれたが、外国貿易が始まって以降は、開港場と、生糸・茶などの生産地との間での代金決済が大きな課題となった。

明治政府は、明治2(1869)年、東京・大阪・西京・神戸・横浜・大津・新潟・敦賀に「為替会社」を置いた。その後米国の制度を導入して、5年11月「国立銀行条例」を公布し、為替会社を廃した(横浜為替会社だけは第二国立銀行に改組された)。条例公布を契機に、銀行や銀行類似機関が都市や地方で設立され、産地と開港場との為替取り組みが本格的な形となっていく。

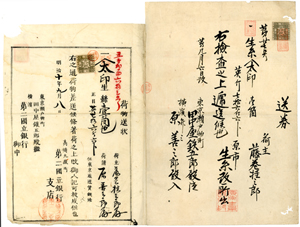

ここに第二国立銀行の高崎支店が発行した明治10(1877)年9月8日の「荷物送状(おくりじょう)」がある(図1)。群馬県原市付近の荷主藤巻桂三郎の生糸1箇を、横浜の生糸商原善三郎にあてて送ったことを証したものである。当時上州の生糸の多くは利根川筋の倉賀野(くらがの)(現高崎市)などの河岸から送られた。そして、荷物は利根川を下り、関宿から江戸川へと入り東京へ向かった。そのルートまでは「送状」にはないが、東京についた荷物は瀬戸物町田中屋鉄五郎店が引き継いで、第二国立銀行本店を経由し、原善三郎の手にわたるものであった。

この「送状」における第二国立銀行と同高崎支店の役割は、荷為替の取り組みにある。藤巻は生糸を高崎支店に持ち込み、原善三郎が代金支払い保証した「荷為替手形」を振り出してもらう。藤巻は「荷為替手形」の手数料を払って割り引き、現金化する。一方、原は送られた荷物を第二国立銀行本店に手形金額を支払って引き取る。現金送金をしなくても、銀行の本支店間で代金決済ができ、荷主の藤巻は生糸が外国商館に売られて代金が届く以前に、次の事業資金を手に入れることができたのである。この為替金は、生糸が売り込まれて、代金が確定すると、売込商によって差し引かれるが、その間は原善三郎が藤巻に対して、資金を貸与するかたちになるので、「打歩」(だぶ)(利息)も加算される。荷為替取り組みは、売り込み口銭(こうせん)(手数料)とともに、横浜生糸商の利益源であった。生糸や茶のような季節的に商品が出まわる貿易品を集めるために荷為替取り組みは盛んに利用された。また銀行の本支店間ばかりでなく、取引契約を結んだ銀行間でもおこなわれた。

日本製糸業の成長は、この横浜からの製糸資金が支えた。しかし、銀行の設立や地方荷主の資力が十分でない時代、横浜商人は為替のみちすじをつけることに腐心した。