HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第122号

「開港のひろば」第121号

|

資料よもやま話

飯田快三と関東大震災

理屈屋と銭貰ひ御無用

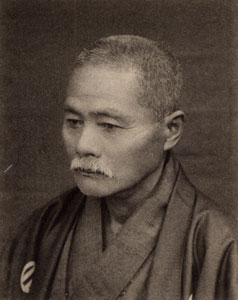

橘樹郡大綱村綱島(現港北区)の名望家飯田家の第11代当主助大夫快三(すけだゆうかいぞう)は、村長・県会議員をつとめた政治家であるが、公人としての本領は橘樹郡農会をはじめとする実業界にあり、他方「六菴海山(ろくあんかいざん)」を号とする俳人としても著名であった。

快三は、明治44(1911)年に『横浜貿易新報』が連載した「県下畸人伝」の一人として取り上げられている。記者が伝えるところの畸人の畸人たる所以はいくつもある。飯田家の門に「理屈屋と銭貰ひ御無用」の張り紙をして来客をおどろかせ、衆議院議員に推されるも「銭金出しては否だ」と断る。村長時代の手当は一切受け取らず、県知事の巡見に際しては多忙を理由に送迎をしない。小松宮の下賜金をことわり代わりに揮毫を所望する。廃れた小向梅園にある文人成島柳北の石碑を「寄贈すれば飯田家で長く保存すべきも売るとならば買わず」と意表をつく申し出をして手に入れる。富家でありながら畳付きの下駄を履かず、車馬に乗らず、などなど。記者は「常に異装をなし奇行を以て近郷近在に隠れなき名物たり(略)多少変な親爺なり」と評しつつも、快三が「村内に納まり返り得る所以のものは何ぞや」との含みをもった疑問符で結んでいる(『横浜貿易新報』1911年8月8日号)。

記者が疑問符をもって結んだものは、権勢・権力にすり寄ることなく、金銭にも清廉な快三の在野精神にあり、それこそが村民が心情を重ね合わせうる快三の地域指導者としての特性であった。加えて、個人が残した資料・文書にはその人となりがにじみ出ることがあり、その意味で快三はきわめて魅力的である。俳人だけあって言葉をあやつり書きつづる妙味、俳画につうじる軽やかなさし絵。それが快三が残した資料のもち味である(飯田助知家文書・神奈川県立公文書館寄託、所収)。