HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第116号

「開港のひろば」第116号

|

展示余話

「写真後景画師(しゃしんこうけいがし)」下岡蓮杖(しもおかれんじょう)父子

-笠原彦三郎(かさはらひこさぶろう)旧蔵資料から-

二代目下岡蓮杖(東太郎)の活動

下岡蓮杖の死後も、長男・東太郎と笠原彦三郎との交友は絶えることがなかった。恐らく笠原と蓮杖との交友に際しては、東太郎の存在が極めて大きかったと思われる。

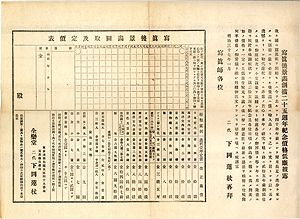

下岡東太郎(二代目・下岡蓮杖)は、横浜から浅草公園へと居を移した初代・蓮杖とともに、写真の背景画(バック・書割)を描くのを本業としていた。笠原彦三郎旧蔵資料中には、明治三七年の「写真後景画創描二十五週年紀念価格低廉披露」(広告)が含まれている【写真4】。東太郎の記した前文によれば、日本で長足の進歩を遂げつつある写真術に対して、肝心の「後景画」が輸入品に依存している状況を憂慮した初代蓮杖は、明治一二年に「写真後景画創描」を始めたという。同書の価格表によれば、日本室内画・西洋室内画ともに1坪14銭(特価で10銭)程度で、景色・雲は10銭、このほか装飾品として岩石・木ノ根(12円)、なども挙げられている。恐らく全国の著名な写真館にこの広告が広範に頒布されたのであろう。蓮杖父子は浅草公園の居宅を活動拠点として、この分野をビジネスとして展開していたのである。

父子の営業活動はこれにとどまらない。東太郎は画材を抱えて各地の写真館を回り、時には写真館に数日間泊まり込んで、「後景画」の制作に当たった。次の資料は、彼が群馬県前橋市から笠原に宛てた葉書(明治44年)の全文である。

拝啓仕候、梅雨期とて不順之候に御座候処、御全家統御清栄ニ渡らせられ候哉御伺申上候、次ニ当方老父初一同無事罷在候条、乍憚御休心被下度候、陳は小生義兼て職業のバック執筆を以て諸国巡暦仕度希望に候処、時を得て当春より先づ近県を手始めと致し、所々執筆仕り、当三月下旬よりハ妻義同伴、栃木足利桐生と巡回し、目下表記ニ罷在り、自炊して近傍ハ汽車にて通ひ居候、幸ひ諸家之御厚意ニより到る処執筆有之、深く謝す処ニ御座候、当地も終筆ニ近づき候間、数日後ハ信州方面へ向ふべく、それより御地方へ罷越候間、其節ハ何卒御同業者へ御吹聴被下、御用命之程御尽力御願申上候、附てハ御地写真大会之節ハ是非出席仕度存候間、何月何日頃ニ候哉、御手数乍ら御返事被下度、此段御願申上候、何卒御家内御一同様ヘ宜敷御伝言之程奉願候、妻よりも宜敷申出候、先は御願まて 早々

六月十六日

この時の東太郎の「巡歴」は約半年にも及んだ。彼の足は遠く台湾にまで及び(前田福太郎『日本写真師始祖下岡蓮杖』)、大正5年には「多年志望ノ堅固ナル油質バック」を完成させたという。

こうした下岡東太郎の「巡歴」は、単なる「写真後景画」の営業・制作活動にとどまらず、全国の写真界に、日本写真の始祖・蓮杖の存在(様々な蓮杖伝説を含めて)を知らしめるきっかけともなったであろう。また笠原彦三郎のように地方で開業する写真師たちにとって、蓮杖父子との濃密な関係を保つことは、その周辺に拡がる写真師たち、さらには彼等が持つ技術・知識を獲得する上で極めて有効であったであろう。

【付記】本稿執筆にあたり、笠原進氏より格別のご高配を賜りました。また斎藤多喜夫氏より数多くの貴重なご教示を頂きました。深謝申し上げます。

(松本洋幸)