HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第93号

|

資料よもやま話

都筑研究会と村田鷹輔(たかすけ)について

(小泉順子氏蔵)

〈写真をクリックすると新しいウィンドウを開き拡大表示します〉

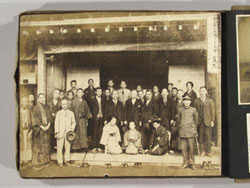

この写真は、昭和4年(1929年)10月2日、当時、逓信大臣を務めていた小泉又次郎が、都筑郡鉄(くろがね)村(現在の青葉区鉄町)の村田鷹輔(たかすけ)宅を訪れた際に撮られたものである。『横浜貿易新報』も小泉の訪問を写真入りで大きく報じた。小泉は明治41年(1908年)の総選挙以来、当選を重ね、当時の与党・民政党の幹部であったが、都筑郡における長年の支援者であった村田が、中風と肺炎を併発して病床にあることを聞いて駆けつけたのである。写真中央が小泉、その前に座るのが村田鷹輔夫人、小泉の右を小野重行、左を平川松太郎の両代議士が固め、澤新七(県会議員)等が居並ぶ。

この2日後に村田は息を引き取るが、その際に寄せられた弔電も、当時の首相・民政党総裁の浜口雄幸をはじめ、同党幹部の安達謙蔵、戸井嘉作等、実に錚々(そうそう)たる面々である。ここでは、村田鷹輔の政治的活動を紹介し、横浜近郊の政治史の一面を見ることにしたい。

小島牧治の弔辞

村田鷹輔の逝去に際し、長年の同志・小島牧治が寄せた弔辞は、村田の政治的帰趨を簡潔に記している。

都筑研究会幹事長小島牧治、会員ヲ代表シテ謹ンデ白(もう)ス

前幹事長顧問故村田鷹輔君ノ国家ト社会トニ尽サレタル大勲偉績ハ社会自ヅカラ公評アリ、我等敢テ叨(みだリ)ニ其賞揚ヲ私セズ、茲ニ我研究会ニ関スル村田君ノ功労ヲ顧ミルニ、由来本郡ハ政友会ノ金城鉄壁地、政友同志ヲ以テ組織サレタル都筑倶楽部ハ久シク本郡ノ政権ヲ掌握セルモ、何等本郡ニ其功績ヲ残サズ、却テ政党ノ弊害ヲ醸成スルヤノ感アリ、茲ニ至テ村田君ハ奮然我同志故廣田長重(おさしげ)ト相謀ッテ、政治教育ノ革新、産業ノ開発等ヲ目標トシテ研究会ヲ組織シ、同志ヲ率ヰテ其目的ニ向テ猛進セルモ、事意ト異ナリ幾度カ失敗ニ失敗ヲ重ネ、臥薪嘗胆弐拾数年、此間君ノ心中察スルニ余アリ、然レトモ正義ハ朽チズ、天君ニ公明ナル審判ヲ与ヘ遂ニ我同志ノ県議当選トナル、今ヤ我等ハ更ニ第二段ノ目的ニ向テ活躍セントスル此時、君ヤ一朝病ヲ得テ療養怠リナカリシモ、其効ナク溘焉(こうえん)トシテ長逝セラル、嗚呼悲イ哉、嗚呼悼イ哉、冀クハ先志ヲ継キ前烈ヲ顕揚シテ以テ先輩ニ報スルコトヲ得ン、茲ニ蕪辞(ぶじ)ヲ陳ジテ聊カ弔意ヲ表ス

昭和四年十月七日

都筑研究会代表者 小島牧治

本文中で述べられている通り、都筑郡は元来、政友会系の都筑倶楽部を中心とする勢力が主流を占めていた。4年ごとの県会議員選挙では、小島貞雄や三村啓作といった政治家が連続して当選を果たすなど、その影響力は絶大であった。村田は、そうした政友会の独占状態に抗して、政治教育の革新・産業の開発を目的とする都筑研究会を組織した、その草分けとして讃えられているのである。

都筑研究会

都筑研究会がその名を顕すのは、大正中期頃と考えられる。『横浜貿易新報』大正8年(1919年)12月25日号が、廣田長重や村田鷹輔ほか5名が集まり、「現代日進月歩の機運に適応すべく殖産及び自治の研究を主眼とする一団体を設立すべく」、第1回協議会を新治(にいはる)村落合亭で開き、名称を都筑研究会とし、趣意書の起草を廣田に委嘱した、と報じている。この年は、第一次世界大戦終戦の翌年にあたり、世界的に「改造」が叫ばれた時代で、人々は旧来の政治・経済体制の変革を求め、様々な団体を組織し、運動を続けていた。都筑研究会もそうした時代の空気を反映して設立されたのかもしれない。

これ以降、廣田や村田等は衆院選や県議選の度に、郡内の政友派に対抗して、憲政会(後に民政党)候補者を支援し、党幹部を招いた応援演説会を各地で開催するなどした。彼等の運動の結果、それまで郡内の3割程度に過ぎなかった非政友会系勢力は、選挙の度ごとに支持を増やして行った(表参照)。しかし彼等の奮闘にも関わらず、大正12年時点でも小島や三村等の政友派支持者は郡内有権者の過半を超えると見られていた(「関東地方有力者調」、「小橋一太文書」、憲政資料室所蔵)。

|

|||||||||||||||||||||||

| 『横浜貿易新報』 | 明治44.9.27、大正4.9.27、大正8.9.27、 大正13.6.12、昭和2.5.7、昭和3.6.12 |

大正13年6月の県議選では、廣田自らが立候補し、村田が選挙参謀を務めた。廣田は立候補にあたり、都筑郡の治水・交通・教育・産業あらゆる方面から見て遅れている現状を変革することを説いた。政友会は現職の三村啓作を擁立、これに対抗すべく、廣田は地元中里村の青年団体等の後援を受けて「少壮」と「変革」のイメージを創り、演説会を中心とする言論戦で選挙戦に臨んだが、惜敗した。

続く昭和2年の県議選に再び廣田は立候補し、政友会の鈴木彦八に肉薄したが、惜しくも2票差で敗れた。廣田はそれから間も無く病床に臥すが、翌年5月に再び県会議員の補欠選挙が行われ、民政党系からは澤新七が立候補、廣田も病床からエールを送った。結果は、政友会の立川勇吉候補に対して500票近くの差をつけて澤が当選、村田や廣田等の悲願はついに達成されたのである。

小泉又次郎の書簡

都筑研究会は、以上のように第1次世界大戦後から顕著な活動を展開し、昭和初期には郡内の政友会に比肩する勢力にまで成長を遂げたのだが、彼等の活動はそれより10年近く前から始まっていた。その間の事情を示す資料が、村田家に残されていた。同家で大事に保管されている、小泉又次郎からの書簡である。

小泉又次郎の書簡![]() (村田武氏所蔵)

(村田武氏所蔵)

〈写真をクリックすると新しいウィンドウを開き拡大表示します〉

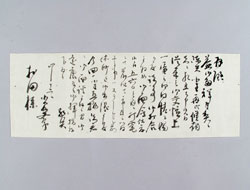

![]() 拝啓 益御多祥奉賀候、陳は小生再び候補者ニ相立ち申候間、従来之御交誼上一層之御同情を賜り度、諸事御打合之為め御面会仕度候ニ付、五六日之内ニ打電ニて前以て可申上候間、其節ハステーション前休所迄御出張被下度、今回ハ小生直接諸君ニ御面談可致候間、御遠慮なく御指揮被下度候 敬具

拝啓 益御多祥奉賀候、陳は小生再び候補者ニ相立ち申候間、従来之御交誼上一層之御同情を賜り度、諸事御打合之為め御面会仕度候ニ付、五六日之内ニ打電ニて前以て可申上候間、其節ハステーション前休所迄御出張被下度、今回ハ小生直接諸君ニ御面談可致候間、御遠慮なく御指揮被下度候 敬具

四月十二日

小泉又次郎

村田様

小泉又次郎の書簡![]() (部分)(村田武氏所蔵)

(部分)(村田武氏所蔵)

〈写真をクリックすると新しいウィンドウを開き拡大表示します〉

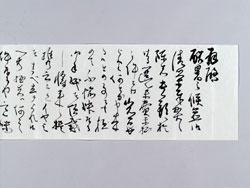

![]() 拝啓 酷暑之候愈御清栄奉賀候、陳は貴郡ニ於ける選挙費未払之件ニ付、岩間氏より何とか申来り候との事にて、極めて不愉快なる御手紙を頂戴し、将来之提携云々とイヤミをナラベ立テられ候へ共、拙者ハ何之件なるや意味不明ニ候、乍併未払之事ハ明らかニ判リ申候故、直ニ岩間氏ヘ向け選挙違反ニナラザル限り正当之支出ハ決して拒ミ不申候間、明細書御送附被下度しと申遣し候、日ならず解決ニ可相成候間、御安神被下度候、而して些少之行違ひより同志者之円満を欠くハ甚だ憂ふべき事〔ニ〕候間、飽迄も刷新派之精神ハ御発展被下度切望仕候、貴郡への礼状ハ三百枚、橘樹(たちばな)郡と届け置候処、如何なる間違ひカ、其目的を不達、廣田君よりも苦情を申受け候、此暑中を利用して貴郡之賛成者ヘハ厚く御礼可申述心算ニ有之候間、併て申上置候、折角御自愛専一ニ奉祈候、草々

拝啓 酷暑之候愈御清栄奉賀候、陳は貴郡ニ於ける選挙費未払之件ニ付、岩間氏より何とか申来り候との事にて、極めて不愉快なる御手紙を頂戴し、将来之提携云々とイヤミをナラベ立テられ候へ共、拙者ハ何之件なるや意味不明ニ候、乍併未払之事ハ明らかニ判リ申候故、直ニ岩間氏ヘ向け選挙違反ニナラザル限り正当之支出ハ決して拒ミ不申候間、明細書御送附被下度しと申遣し候、日ならず解決ニ可相成候間、御安神被下度候、而して些少之行違ひより同志者之円満を欠くハ甚だ憂ふべき事〔ニ〕候間、飽迄も刷新派之精神ハ御発展被下度切望仕候、貴郡への礼状ハ三百枚、橘樹(たちばな)郡と届け置候処、如何なる間違ひカ、其目的を不達、廣田君よりも苦情を申受け候、此暑中を利用して貴郡之賛成者ヘハ厚く御礼可申述心算ニ有之候間、併て申上置候、折角御自愛専一ニ奉祈候、草々

大正元年八月三日

小泉又次郎

村田様

![]() の書簡では選挙戦を前に村田等に直接会って選挙戦の打ち合わせをしたいと述べている。また

の書簡では選挙戦を前に村田等に直接会って選挙戦の打ち合わせをしたいと述べている。また![]() は衆院選後に何かの行き違いからか、都筑郡における選挙費用が未払いで、当選礼状が届いていない旨の苦情を廣田等から受けたことへの、小泉の返答書である。小泉は従来の交誼が絶たれることを懸念し、自ら都筑郡の支持者へお礼に行く積もり、と述べている。

は衆院選後に何かの行き違いからか、都筑郡における選挙費用が未払いで、当選礼状が届いていない旨の苦情を廣田等から受けたことへの、小泉の返答書である。小泉は従来の交誼が絶たれることを懸念し、自ら都筑郡の支持者へお礼に行く積もり、と述べている。![]() の書簡に見える「刷新派」とは、日清戦争後に神奈川県会や横浜市会に登場した政友会に対抗する勢力である。彼等は明治40年頃から中央政界の動向に連動する形で、当時の政友会の専横や地方利益誘導による腐敗を批判、明治44年には全県の刷新派を網羅した刷新倶楽部が結成された。小泉又次郎はそうした刷新派の象徴的存在として活躍していた。刷新派の流れはその後、立憲同志会、憲政会、民政党へと続いてゆく(藤村浩平「刷新派と神奈川県政」、『茅ヶ崎市史研究』5号、1981年 上山和雄『陣笠代議士の研究』、日本経済評論社、1989年 吉良芳恵「日露戦争前後の神奈川県の政治動向」、櫻井良樹『地域政治と近代日本』、日本経済評論社、1998年などを参照)。

の書簡に見える「刷新派」とは、日清戦争後に神奈川県会や横浜市会に登場した政友会に対抗する勢力である。彼等は明治40年頃から中央政界の動向に連動する形で、当時の政友会の専横や地方利益誘導による腐敗を批判、明治44年には全県の刷新派を網羅した刷新倶楽部が結成された。小泉又次郎はそうした刷新派の象徴的存在として活躍していた。刷新派の流れはその後、立憲同志会、憲政会、民政党へと続いてゆく(藤村浩平「刷新派と神奈川県政」、『茅ヶ崎市史研究』5号、1981年 上山和雄『陣笠代議士の研究』、日本経済評論社、1989年 吉良芳恵「日露戦争前後の神奈川県の政治動向」、櫻井良樹『地域政治と近代日本』、日本経済評論社、1998年などを参照)。

![]()

![]() ともに、小泉が2度目に立候補した第11回総選挙(明治45年5月)の事情を伝えるものである。当時は大選挙区制度を採っており、神奈川県の場合、横浜市を除く県全域で一つの選挙区を成していた。当選を果たすためには、出身地を越えて数郡単位からまとまった票を集める必要があった。地盤である三浦郡の基礎票に加えて、橘樹郡や都筑郡など県北部の新たな票田を開拓し、県内刷新派の勢力浸透につとめようとしていた小泉と、郡内の主流派・政友会への批判を顕にし始めた村田・廣田等が、国政選挙などを通して、この頃に接近していったと思われる。ちなみに小泉はこの時の選挙で都筑郡から182票を獲得した。小泉の総得票数の中で都筑郡の票数は9パーセント弱に過ぎなかったが、次点候補者との差がわずかに241票に過ぎなかったことを考えると、彼の都筑郡支持者に対する非常に気を遣った態度も頷(うなず)けるところがある。

ともに、小泉が2度目に立候補した第11回総選挙(明治45年5月)の事情を伝えるものである。当時は大選挙区制度を採っており、神奈川県の場合、横浜市を除く県全域で一つの選挙区を成していた。当選を果たすためには、出身地を越えて数郡単位からまとまった票を集める必要があった。地盤である三浦郡の基礎票に加えて、橘樹郡や都筑郡など県北部の新たな票田を開拓し、県内刷新派の勢力浸透につとめようとしていた小泉と、郡内の主流派・政友会への批判を顕にし始めた村田・廣田等が、国政選挙などを通して、この頃に接近していったと思われる。ちなみに小泉はこの時の選挙で都筑郡から182票を獲得した。小泉の総得票数の中で都筑郡の票数は9パーセント弱に過ぎなかったが、次点候補者との差がわずかに241票に過ぎなかったことを考えると、彼の都筑郡支持者に対する非常に気を遣った態度も頷(うなず)けるところがある。

この選挙から間もなく、大正政変が起こる。これは、内大臣であった桂太郎が三たび首相となり、自ら政党を組織しようとしたことに対して、政友会と立憲国民党が、「閥族打破・憲政擁護」をスローガンに第一次護憲運動を起こしたものであるが、近代日本の二大政党化の原点となった事件でもあった。小泉は、桂太郎が組織した立憲同志会に参加するが、村田家にも同志会の趣意書が残っている。それまで政友会の金城湯池であった都筑郡の村々にも、二大政党化の波は確実に押し寄せていたのである。

(松本洋幸)

本稿執筆にあたり、資料所蔵者の村田武氏、小泉順子氏、憲政資料室の方々に格別のご配慮を得たほか、相澤雅雄氏に貴重なご教示を賜りました。深謝申し上げます。