ファヴルブラント同様機械の輸入も手がけていた。明治五年に横浜で日本最初のガス灯が点るが、その資材をイギリスから輸入したのはこの商社である。幕末には武器の輸入も行っていた。売れ残りの大砲が倉庫の入口に据え付けられていたらしい。跡地から発見された大砲は、それが関東大震災の時土中に埋没したものと考えられている。現在は居留地時代の遺品として、横浜開港資料館脇の開港広場と神奈川県立歴史博物館の入口に据え付けられている。

この商社の成功の秘密はどこにあったのだろうか。考えられるのは豊富な人材である。例えばジェームズ・ウォルターは、イギリスの絹織物業の町マクルスフィールドで修業した後、ロンドンと横浜で生糸貿易に従事し、弱冠21歳でこの商社に入社した。以後40年余にわたって業績拡大に貢献した。フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ロシアの各国語に通じ、日本語はとくに堪能というスーパーマンだった。外国人商業会議所など居留地の公共団体の役員を務め、また災害や戦争の犠牲者に対する義援活動に熱心だったので、日本人からは「ワタリさん」と呼ばれて親しまれた。「生糸貿易の先導者」「外商中の徳望家」として、勲五等旭日賞を受賞、横浜外国人墓地に眠っている。

日本人番頭にも、忠実かつ有能で、しかも趣味や教養に長けた人材が揃っていた。輸入品部主任西宮大助やその子で輸出生糸部主任を務めた吉田之助など。之助は勤続47年に及び、俳諧や美術を愛する趣味人でもあった。ウォルターの娘と結婚し、長子五郎も実弟田中鑑次郎もここで働いた。屑糸部主任加納勇次郎と養子恒吉、その長子勇吉も3代にわたって勤めた。

また富田利兵衛は茶人として知られていた。『六二連俳優評判記』という劇評誌で健筆を揮い、横浜の芝居見巧者として知られた謎の人物富田砂燕は、外国商館の番頭にして江戸時代の通人といった風の人であったという。富田利兵衛その人か、あるいは縁者なのではないかと密かに推測している。

藤本実也は労作『開港と生糸貿易』の中で、この商社が人材に恵まれたのは、「伝統的に館主が人格者で人情味温か」だったからではないかと述べている。

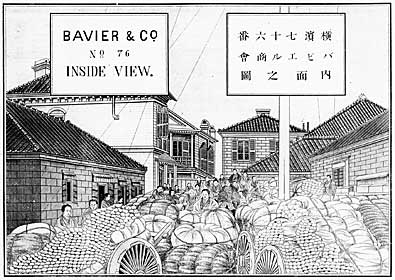

上からシーベル&ブレンワルト、バヴィエル商会、ファヴルブラント 『日本絵入商人録』(佐々木茂市、1886)より。 横浜開港資料館蔵

(斎藤多喜夫)

[参考文献]平野光雄『明治前期東京時計産業の功労者たち』(同刊行会、1957年)/中西道子「スイス特派使節団の来浜と商館の創業」『横浜居留地の諸相』(横浜開港資料館、1989年)所収

|