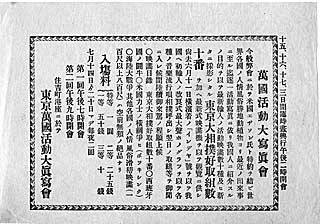

| 柴田常吉とならぶ初期の映画カメラマンとして土屋常二がいる。土屋が撮影した大相撲映画をふくむ「東京万国活動大写真会」(会主杉浦半兵衛)の港座でのチラシ(写真3)によれば、エジソン社のフィルムとともに、同社の蝋管式録音機「ホノグラフ」によって、行事呼び出しの声や音楽を聴かせる新趣向を取り入れている。土屋はシカゴ万国博を当て込んで明治26年(1893)渡米し、日本茶館を建てて巨利を得た。のちヴァイタスコープを習得して、明治32年に帰国。港座での映画興行が行われている7月末から8月にかけて、土屋は名古屋御園座で初代中村雁治郎出演の歌舞伎映画「鳰におの浮巣」を撮影している。

写真3 港座「万国活動大写真」

明治33年(1900)7月 平尾榮美氏所蔵

3 劇映画の公開

喜楽座は明治後期の横浜屈指の劇場であるが、佐々木染之丞が座主をつとめた明治37年(1904)から数年間の活動写真への取り組みが、群馬県太田市立新田図書館所蔵の田中純一郎映画資料に含まれるチラシ等よって明らかになる(田中氏は『日本映画発達史』をはじめとする、日本映画史研究のパイオニアとして著名)。そのチラシの殆どは前出図録『シネマ・シティ―横浜と映画』に掲載したが、とくに巡回興行の草分け弁士として有名な駒田好洋が「書翰を受ける処」として横浜喜楽座を指定した明治38年の年賀状は、駒田と喜楽座との縁の深さがうかがえる資料である。

駒田が残したスクラップブックは日本映画史研究家の本地陽彦氏・新田図書館によって整理されたが、日露戦後の喜楽座活動写真のチラシには、「世界一の馬鹿大将と粗忽の従者との滑稽」の邦題のある「ドンキホーテ」や、「汽車中に於ける敗徳紳士の大失敗」「ハイカラ男の失意と水兵の得意」など、明らかに劇映画と思われるフィルムが登場している。

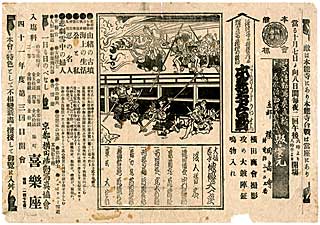

写真4は、明治41年(1908)10月公開、京都横田商会「本能寺合戦」のチラシである。この映画は、京都千本座の狂言方(舞台監督)である牧野省三が撮影の指示をしたという、日本映画監督第一号の誕生を画したフィルムとしてとくに有名である。そして「本能寺合戦」喜楽座公開の翌々月、横浜最初の映画常設館「Mパテー電気館」が賑町2丁目にオープンした。

横田商会の横田永之助は、仏リュミエール社のシネマトグラフを輸入して、大阪・南地演舞場での活動写真本邦初公開(明治30年2月15日)をした稲畑勝太郎から映画事業を継承した。横田もまた自ら巡業隊を組織し、全国に映画を普及した草創期の1人であり、日本初の映画スター尾上松之助を見いだして、生涯1千本余といわれる映画に出演させるきっかけを作った。大正元年(1912)、横田商会は吉沢商店・福宝堂・Mパテーとともに「日本活動写真株式会社(日活)」を組織し、横田は同社の重役となり、昭和2年(1927)社長に就任する。日活は、大正・昭和初期は横浜館を、震災後は喜楽座を系列下に置いてゆく。

写真4 喜楽座「本能寺合戦」

田中純一郎映画資料・群馬県太田市立新田図書館蔵

(平野正裕)

|