HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第139号 ミニ展示 幕末明治、横浜犬事情

「開港のひろば」第139号

|

ミニ展示

幕末明治、横浜犬事情

2018年の戌年にちなみ、横浜の犬に関する資料を紹介したい。

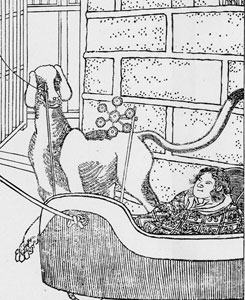

図は貞秀の『横浜開港見聞誌』の1枚である。ふさふさした洋犬が乳母車に寄り添って歩いている。貞秀は多くの洋犬を描いた。ただし、犬だけの絵はない。いつも人とともに描かれている。貞秀の絵筆を走らせたのは、耳が垂れて足の長い洋犬それ自体だけでなく、驚くべき犬と人との関係性だった。

飼い主の馬車に併走する姿、婦人のそばで端然と座る姿、台所をうろうろする姿、また室内で子供と戯れる様子などを描いた。一体、それらのどこが珍しいのか。現代の感覚では不思議な光景ではない。実は、犬との関係性において、現代の私たちは西洋化して久しいため、貞秀の驚きを見過ごしてしまうのだ。

貞秀の時代、大多数の犬は個人が飼うものではなく、群れで辺りを徘徊する里犬(地域犬)であった。確かに山地で猟師がかう猟犬や富裕層が座敷で飼う狆はいた。しかし、B・H・チェンバレンが『日本事物誌』で指摘しているように、当時の日本人は「狆と犬」は別と見なしていたようで、犬を室内で飼うことはありえなかった。里犬は特定の地域に住みつき、住民から残飯などをもらったり、あるいは行き倒れなどの人間自体が食料になったりした。その反面、よそ者には吠え立てるなど、地域の番犬としての役割も果たしていたが、人間と犬とはつかず離れずの関係であった。(塚本学『江戸時代人と動物』、岡田章雄『犬と猫』、仁科邦男『犬たちの明治維新』)

ところが、開港後西洋人とやって来た洋犬は、行儀良く飼い主に付き従い、家の中で人間と生活を共にしていた。図の洋犬にいたっては、幼児を見つめるまなざしに慈愛まで感じる。貞秀にはそうした犬と人間との関係が驚きであり、それを見事に表現している。

やがて洋犬は文明化の象徴となり、日本土着の犬は未開・野蛮の象徴となる。狂犬病の怖れも強調され、里犬・野犬らの撲滅運動が展開される。一方、明治初年に各道府県で畜犬規則が制定され、飼い犬に飼い主の住所姓名を記した木札の装着が定められた。それでも間違って殺される例が後をたたず、当時の『横浜毎日新聞』には、迷い犬の広告が多数見られる。「通報者には謝金進呈」など、飼い主の切なる思いが伝わってくる。

(伊藤泉美)

*1月4日から2月28日までのミニ展示「幕末明治・横浜犬事情」では、横浜と犬に関する若干の資料を紹介します。