HOME > 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > ミニ展示 関東大震災前の姿を伝える「横浜歴史イロハカルタ」

「開港のひろば」第146号

|

ミニ展示

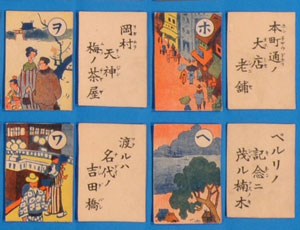

関東大震災前の姿を伝える「横浜歴史イロハカルタ」

明治後期から、郷土の自然や生活・文化に具体的な教材を求め、郷土への愛情と理解を育成することを目標とした、「郷土教育」が行なわれるようになった。昭和初期には児童の教化を目的として、全国の小学校や新聞社・出版社等において、市町村を単位とする「郷土かるた」が作られた。ここに紹介する「横浜歴史イロハカルタ」もその一つである。1922(大正11)年に翌年の正月に向けて、ある新聞社から子供新聞の付録として発行された。現在確認される、最初の「郷土かるた」であるという。かるたは七五調で、いろは47文字に、「京浜」の「京」の文字を加えた48枚の札からなる。内容を見てみよう。

2019年は、横浜開港から160年を迎える。かるたが作られた頃も、子供たちに横浜の歴史を伝えるうえで重要なのは、横浜が開港場であったことだった。札には、横浜開港資料館中庭の玉楠を描いた「ペルリノ記念ニ茂ル楠木」や、「神奈川條約本覚寺」など、開港にまつわる事項が見られる。また、「英一番ハ居留ノ魁」、「山手ノ一帯外人屋敷」などの札は、外国との交流を描いている。

そして、1909(明治42)年に行なわれた「開港五十年祭」式典で披露された、「横浜市歌」にちなんだ札もある。森鴎外が作詞した、「ムカシ思ヘバ苫屋ノ煙」、「港ニ集ル百船千船」の歌詞が、取り入れられている。

なかには、当時の世相を反映する、「労働神聖横浜ドック」や「疲レヲ流ス公衆浴場」のような札も含まれる。

また、横浜正金銀行本店(1904年竣工)、横浜市役所(1911年竣工)、神奈川県庁(1913年竣工)、開港記念横浜会館(1917年竣工)など、関内地区の主要な建築物を描いた札も見られる。いずれも1923年の関東大震災で、倒壊・焼失などの被害にあった。

かるたは、当時の子供たちに郷土横浜の歴史や文化について物語ると共に、震災前の街並みや暮らしを、今に伝える資料でもある。

これらのかるたは、札にちなんだ資料とともに、11月1日から12月27日まで、ミニ展示コーナーで公開する。

(上田由美)